一昨日、フィリアホールに行ってきた。この日は出勤日だったのだが、午後半休である。新年のスペシャルコンサートで、題して「モーツァルト饗宴」、オールモーツアルトプログラムでだ。曲目は、徳永二男さんのヴァイオリン協奏曲第3番、橋本杏奈さんのクラリネット協奏曲イ長調(K.622)、それに仲道郁代さんのピアノ協奏曲第23番、オーケストラはN響メンバーによる室内オーケストラ(コンマスは山口さん)という豪華版である。

1曲目、徳永さんを見るのは、十数年ぶりになる。やはりずいぶん歳を取ったなという感じだ。しかしヴァイオリンの方は衰えず、安心して聞ける。クラリネットの橋本杏奈さんは初めてだ。風貌は眼鏡っ娘で少女マンガ、と言うより少年マンガから出てきたような感じ(主人公の相手役と言ったところ)だが、クラリネットはうまい。使用した楽器はバセットクラリネット、実物は初めてみた。普通のA管クラリネットよりかなり大きい。この大きい楽器をネックストラップなしで演奏していたから、腕力も相当なものだ。

このクラリネット協奏曲、原曲はバセットクラリネットのために書かれているそうだが、普通のA管クラリネットでも演奏されているそうだ。「そうだ」と書いたのは、小生が持っているCDもバセットクラリネットで演奏されたものだからだ。曲は音域が広いのでバセットクラリネット向きだと思うのだが、それでもA管で演奏されるのは、どうやらバセットクラリネット自体が絶滅危惧種どころではなく、すでに一度生産が無くなった楽器だからのようだ。それでも1991年に復元され、その後生産が再開されたようなので、少しずつ増えてくるだろう。

橋本杏奈さんの演奏はすばらしく、この日一番拍手が多かったようだ。隣の男性など、橋本さんの演奏が終わったら、帰ってしまった。最後の仲道さんの追っかけがいるのは知っていたが、橋本さんにはすでに追っかけが誕生しているようである。

最後の仲道さん、いつもながらのすばらしい演奏だった。前の2曲がどちらかというと天国に行ってしまいそうな曲なので、華やかに現世に引き戻して終わった。フルートの神田さんは、やはりうまい。

楽しい時を過ごした。

![]()

大腸の内視鏡検査に行ってきた。今回はポリープ切除(取れたら、取る)も含みである。

まず食事制限が、前日から始まった。消化の悪いものダメ、乳製品ダメ、豆ダメ、野菜ダメ、果物ダメ。草食系だと、食べるものがない(笑)。朝食は、バターを付けない食パンに目玉焼き、これにトマトを付けたが、トマトは良いのかどうか。コーヒーにミルクを入れたが、これも厳密に言えば、ダメである。昼食はコンビニのおにぎり3つ、これも梅干しを食べながら果たして良いのかどうか、考えた。夕食はご飯に味噌汁、シラスに海苔。夜食無し。おなかが空く。体重はやや多めだったので、痩せ代は十分にあるが(^_^;。なおワーファリンは、3日と主張する循環器科医と7日と主張する消化器科医の間を取って、5日前から止めている。

そして寝る前に下剤を飲んで寝て、今日は朝食、昼食なしだ。腸の洗浄剤が朝9時からの飲み始めなので、一応目覚ましをかけて寝たが、トイレに行きたくなって起きた。大腸内視鏡検査の準備の中で、これが一番不快である。そして大腸洗浄剤薬入りのの容器に水を入れ、薬を溶かす。最初1リットルの水を入れて十分にとかすのだが、寒いこともあり、これがなかなか溶けない。後で先生に聞いたら「お湯でも溶けない。」と言っていたので、ともかくがんばって容器を振るしかないのだろう。ひたすら振った。溶けたところを見計らって水を足して2リットルにし、飲み始めである。2時間かけて飲むので、毎時1リットルのペースだ。ところが、前回は確か11月だと思ったのだが、今回は予約の都合上1月になってしまったため、飲んでいるうちに身体がどんどん冷えてくる。元々食事を採っていない上に冷たい水を大量に飲むのだから当然と言えば当然だが、ひたすら寒かった。

開始予定が13時で、12時半にクリニックに着いた。一応迎えが指定になっているが、小生は歩いて行ける距離なので、特に迎えは頼んでいない。麻酔を使うので車の運転が禁止で、その対応が主なようだ。ここまでは順調だったのだが、今日は一般の診察が混んでおり、開始が1時間ずれ込んだ。やがて呼ばれておしりの部分が開く診察衣に着替え、診察台へ。心電図の端子が貼り付けられ、腕に血圧計のバンドを巻き、点滴を刺して指先には酸素濃度測定用のクリップと、ちょっとした手術並みである。まあポリープを切除するのだから、立派な手術だ。(領収書にも、「手術料」と書いてあった。)

このクリニックでの検査は、痛み止めと、かなり強く麻酔に近いような鎮静剤を使う。そのため横を向いて(左が下だ)あちこちに枕だのタオルだの当てているうちに、寝てしまった。従って、おしりに内視鏡を入れられる瞬間は記憶がない。気がついたのは、看護師さんが一生懸命おなかを押さえているときだった。小生の大腸は1993年の腹腔鏡の跡が癒着しており、他は自由に動くのに一カ所だけ止まっている形になっている。そのため前回も、この部分を通過するのにずいぶん手間取った。今回も、外から大腸の形を整えながら、内視鏡を通したようだ。切除もあったので時間がかかったらしく、麻酔から覚めるのが前回より早く感じた。

検査後2時間くらい寝かしてもらい、麻酔から覚める薬(どういうものか、不明)などを点滴に追加し、起きた後説明を聞いた。結局取ったポリープは3個、S字結腸と下行結腸(聞き間違いでなければ)、それに直腸で、大きさは直径5mmが2つと3mmが1つとのことだった。最初からこのポリープは悪性ではないとのことだったが、一応組織検査に回され、来週その結果が出る。3mmのものは、それ1つだったら取らないものだ。ポリープを取るときは、針金のような輪をかけてそれに電流を流して焼き切るのだが、その後に止血用の5mmくらいのクリップが付けられていた。このクリップはそのままで、もし外れたらそのまま便の中に出てくるので、害にならないそうだ。MRIの時はどうなるのかは、聞きそびれた。クリニックを出たのは18時過ぎ、大仕事だった。

ポリープを取ったため、いろいろ制限が出てきた。まずワーファリンは、あと3日間停止を継続である。本当は一週間停止したいところだそうだが、再開しても効き目が出るまでに一週間くらいかかるので、そちらでカバーするそうだ。食事制限は、アルコールと刺激物、それに海藻、野菜ではゴボウが、それぞれ一週間禁止になった。たいした事はないようだが、寿司ダメ、刺身ダメになるので、カミさんにとっては時間がないときの逃げ道が減るようだ。また一週間は遠出をしないようにと言われているが、来週の月曜日に泊まりの出張が入っている。群馬だし、6日目なので、まあ良いだろう。

携帯の番号を登録しておくように言われた。登録された番号なら、時間外でも先生に繋がるそうだ。いわゆるホワイトリスト方式、こういうやり方もあるのだ。

![]()

11日(水)に大腸のポリープを取って、今日で5日たった。クリニックからもらった注意書きの印刷分は「5日」で、小生のはそこが棒線で消して一週間に書き直してあった。普通だったら5日のところ、小生はワーファリンを中断したと言ってもまだ残っているので、一週間に延ばされたのだろう。

12日(木)の夕方に、腸の中に残っていた洗浄液が出てきたが、これは真っ赤だった。ただし鮮やかな赤ではなく多少赤黒かったので、これは手術の時の出血だろう。その後も「大」の時に紙に少し血がついていたのだが、はたと思って痔の薬をつけたら、血がつかなくなった。何のことはない、出血の原因は中ではなく、出口の方だった(笑)。出血で危険なのは取った2,3日後(「かさぶた」がとれる頃)とも聞いたが、そこは無事クリアしたようだ。

注意書き(禁止事項)の中に「遠出をするな」というのがあったのだが、5日も過ぎたことだし、通い慣れた群馬なので、今日は群馬に泊まりの出張で来ている。ただ一杯やるのは、指示通りまだ止めている。こちらの再開は、18日(水)からだ。なおワーファリンは、指示通り15日(日)から再開した。

![]()

小生、かつての記事に、「電話機能のないスマートフォンがあればいい!」というようなことを書いた。そこで出てきたのがシャープの「ガラパゴス」だったのだが、他にもあった。なんと、ソニーの「ウォークマン」である。現在のウォークマンはすべてICメモリータイプになっているが、その中のZシリーズというのがAndroid(2.3)を使用している。そして店頭に置いてあるサンプルのロゴは「Sony Ericsson」。つまり、ソニーのスマートフォンそのままである。係員に確認したところ、アンドロイドソフトのインストールが可能とのこと、そしてWi-Fi装備、まさに電話機能のないスマートフォンだ。そして値段も25K、ザウルスの代わりになるかどうかは今ひとつ不明なのだが、買ってしまった。

ザウルス(リナザウ)は、2007までのOUTLOOKと同期できる。そしてOUTLOOK2007からは、連絡先をグーグルカレンダーに渡すことが(その逆も)できる。連絡先(住所録)はGmailになるのでちょっと面倒だが、これも渡すことが可能なことは確認した。ともかく、まずそちらからやってみる。

OUTLOOKからグーグルカレンダーへは、予定表をOUTLOOKからOUTLOOKのカレンダー形式でエキスポートして、そのままグーグルカレンダーでインポートできるので、簡単だった。このあたりは、インターネットエクスプローラ(8)ででる。ついでにGMailのアカウントも作ってしまおうと思ったら、「アカウントの確認」というところで「このサービスは日本では行っておりません。」という表示が出るものの脱出できず、ついに作れなかった。仕方なしにGOOGLE CHROMEをインストールしてそちらから行ったら、あっさりできた。このあたり、IE8からグーグルカレンダーは見られるようになったとは言うものの、完全な機能ではないようだ。

GMailのアカウントができたところでGMailのアドレスでカレンダーを作ろうとしたら、「GMailのアドレスは使用できません。」と出てきた。どうなっているんだろう。そのため、カレンダーのメールアドレスはniftyのままだ。また、連絡先の移行はDOS形式のテキストファイルを作らねばならず、しかもOUTLOOKは保存する場所がOUTLOOKのホルダー内なので、作ったものの外から探せず、今日は時間切れになった。

日曜日の時間も残り少ないので、無線LANの設定から入った。小生の環境は光ファイバから受けるファブが無線LANのステーションにもなり、昔仕事で無線LANをテストしたときに契約も「無線LANN使用」に変えているので、パソコンから設定を「使用する」に変えるだけですぐ使える。ウォークマンの方は、「無線LANの設定」にすると、受信可能なステーションが5,6個出てくる。いったいどこが電波を出しているのかちょっと興味はあるが、まず自分のところ、それも簡単な方のWEPでやってみる。「パスワード入力」。パスワードの設定なんかあったかな?と思い、でたらめを入れれば何か言ってくるだろうと思って入れると、すぐ「アカウント設定中」の画面になり、しかもGOOGLEのアカウント入力が可能になる。実はこれが大敗因で、アクセスできなくても途中まで作業ができ、そこで立ち往生してしまうと言うとんでもない悪循環に入ってしまった。やっとその状態に気づき、パスワードのところに「暗号化キー」というのを入力したら、セキュリティの厳しいWPA/WPAPSKで繋がってしまった。もっと早く気がつけば良かった!

繋がったところでグーグルのアカウントを入力するが、さすがにここはGMailのアカウントでないとダメ、そしてカレンダーを見ようとすると、ここでniftyのメールアドレスになる。そういうことになっているのかと、やっと判った。

そしてカレンダーをウォークマンで見ることができるようにはなったのだが、現在のところいわゆるオフライン動作ができず、無線LANの環境下でないとカレンダーが見えない。普通のスマートフォンでは通信していなくてもカレンダーは見えるそうなので、何か手がありそうだ。ここはじっくりやる。あ、そのうちに曲を入れて、「ウォークマン」としても使わなければ(笑)。

![]()

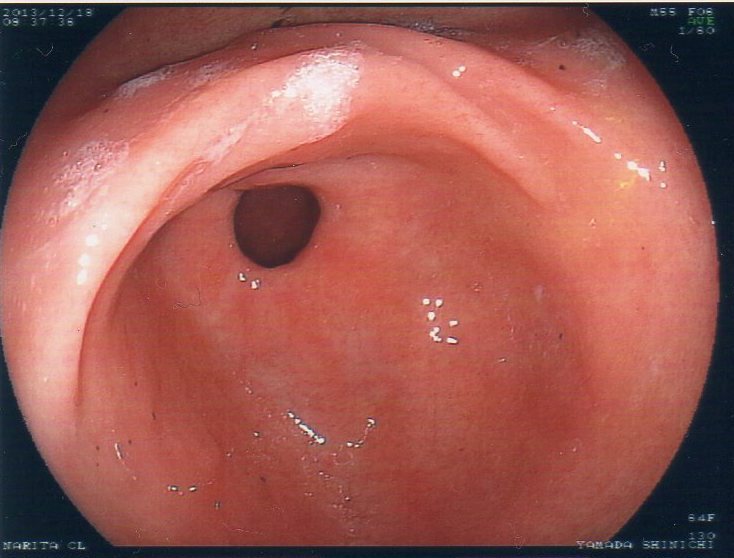

先日大腸内視鏡の検査、というよりポリープ切除をやったクリニックに、組織検査の結果を聞きに行ってきた。結果は、異常なし。写真のポリープの色から見て問題ないとは思っていたが、確認できると安心する。

ただ今回ポリープを取ったので、1年後も必ず来るように、と念を押された。今回は検査が混んでいて1月になったが、希望とすると11月くらいの方が良い。年末年始は何かと酒を飲む機会も多いし(笑)。10月に予約のために行けば多分大丈夫だろうとのこと、10月の初めに行くことにする。

![]()

先日購入したウォークマンは、予定表の転送が終わった時点でメール(連絡先)には行かず、本来の、音楽プレイヤーの機能確認に移った。説明書を見たら、「パソコンにソフトをインストールしろ」とのこと、USBでつないで指定のところをクリックすると、インストールが始まった。最近はこういうサポートソフトのたぐいも、CD-ROMではなくメモリーになった。まず以前作った音楽ファイル(音楽テープなどをパソコンに取り込み、ノイズ除去したもの)を転送した。ファイルを持って行くだけだから早いと思ったのに、意外と時間がかかった。結構大きいファイルだったので、それが原因だったのかもしれない。

別の日に、今度はCDから直接転送をやってみた。これは速い。CD-ROMからUSBメモリーに転送するのと同じと言えば同じなのだが、相手が音楽CDだと不思議な気がする。調子に乗って今日はベートーベンの交響曲全集(カラヤン指揮、全5枚)を転送してしまった。それでもメモリーはまだたっぷり残っている。これは便利だ。大きさもディスクマンよりずっと小さく、電源線を引っ張らなくて良いので、助かる。何せディスクマンは普通の乾電池だとCD2,3枚しか持たず、もっぱらACアダプタを使っていた。これはやみつきになりそうだ。今もキャンディーズを聞きながらこれを書いている。

イヤホンはノイズキャンセリングヘッドホンとのことだが、耳にの中にすっぽり入り、耳にぴったり密着して音漏れをなくす(ついでに、外の音もカットする)タイプだ。従って、これで音楽を聴いているときは外の音があまり聞こえない。家で聞いているとカミさんが声をかけても多分判らないので、家庭争議の元になるかもしれない(笑)。

ただ気になるのが、電源を切ったまま置いておいても、電源を入れると毎日少しずつ(目に見える範囲で)バッテリーメーターが下がってくることだ。電源を入れるとすぐ無線LANに接続するので、電源を入れている間、特に初期の電力使用量が多いのだろう。標準付属品はUSBからの充電だけだが、旅行に持って行くことを考えると、別売のACアダプタを買った方が良いかもしれない。

なおこのウォークマンを買ったため、無線LANステーションのことをいろいろ調べる羽目になった。面白いことがいろいろ出てきたが、もう少し自分の設定が進んでからだ。

ウォークマンに、連絡先を転送した。OUTLOOKからCSVでデータをはき出し、GMailの連絡先で読み込むだけで転送できる。ここまではパソコンでやって、後はウォークマンでGMailの連絡先にアクセスすれば出てきる。大変だったのは、GMailにアクセスすることだ。GOOGLEの頁から入ると、すぐに「GMailのアカウントを作成しますか?」と出てくる。すでに作ったGMailのアカウントでアクセスするのがなかなかできなかったが、何やかやごちゃごちゃやっていたら、何とかできた。今度は連絡先にたどり着くのが大変だったのだが、後でアプリケーション一覧に「連絡先」というものがあるのに気がついた。やれやれ。なおごちゃごちゃやっている間に、カレンダーがGMailアカウントとniftyアカウントの二つに増えてしまった。ウォークマンからはGMailアカウントのカレンダーにしかアクセスできないので、OUTLOOKから更新するときは、注意しなければいけない。

GOOGLEはオンライン操作が基本になっているため、連絡先がオフラインでどうなるか心配だったのだが、これは通信が切れても大丈夫だった。なお予定表はオフラインでは操作できなかったのだが、「ジョルテ」というソフトを入れたら、オフラインでも使用可能になった。予定表のオリジナルでは月ごとカレンダーでは予定は有無しか表示されないのに、ジョルテだと予定の最初の漢字4文字が表示されるので、便利である。ただオンラインにしたときにそのままでは更新されないので、一度GOOGLEカレンダーにアクセスする必要がある。

このウォークマン、自宅には無線LANが装備されているのでそのままインターネットにもアクセスできるが、外出先は無線LANポイントを使うことになる。ところが、意外と無線LANのアクセスポイントは少なく、プロバイダを絞ったらそれこそ数えるほどしかない。しかもすべて有料。まあ公衆電話も有料だから、同じと言えば同じなのだが。その中で、小生が加入しているAUひかりの加入者だったら、NTTのアクセスポイントでniftyの料金が無料という記事を見つけた。これは良い、と思ったのだが、無料なのはniftyの料金だけで、NTTに対してはしっかり料金が発生した。頻繁に使う必要が生じたら、WiMAXだ。その時は月に4,5千円かかるので、今の光ファイバーを解約し、WiMAX1本にする手もある。

このウォークマンには、ビデオも転送できる。最初にアナログ時代に撮ったビデオを転送したら、変換に時間がかかったものの、すんなり転送できた。これは良いと思ってダウンロードしたビデオを転送しようとしたら、これが全くできない。ちなみに転送できるのは、mp4、m4v、wmvの3形式のみである。どうやらフラッシュビデオには、対応していないようだ。そこで探したところ、変換のフリーソフトはたくさんあることが判った。そこで変換をかけたものの、同じmp4でもいろいろあるのか、全く受け付けてくれない。やっと転送できたのがPSP対応のAVC(H264)形式だった。

なんだかんだで休日はこんな事をやっているので、ため込んだビデオが全くはけない(^_^;。

ラデク・バボラーク氏のホルンを聞きたくて一度コンサートのチケットを買ったのだが、義母の葬儀その他で流れてしまった。やっと念願が叶い、みなとみらいホールで聞いてきた。プラハ・フィルの公演で、モーツァルトのホルン協奏曲、1番と3番である。席は3階の正面最前列、怖いけど、音は良い席だ。

小生はこの1番が好きで、自分の葬式に流してもらいたいと思っているくらいである。ほとんど天国へ行った状態なので、番号は1番でも後期の作曲ではないかと思っていたが、最近の研究ではホルン協奏曲の中では最後の作品とされているそうだ。

さて、バボラーク氏のホルンですが、高音から低音まで、そしてフォルテからピアノまで、正確な音程できれいな音が出る、と言うことにつきると思う。単純と言えば単純だが、実はものすごく難しいことである。それをあっさりとやってのけるから、ものすごい。安心してモーツァルトの世界に浸れる。アンコールを2曲、やってくれた。

CDを買って帰ろうと思ったのだが、肝心の1番が入ったCDはなく、今日は止めた。会場で買えばサインがもらえたのだが(^_^;。

肝臓の、半年ごとの定期検診に行ってきた。著効後、丸6年になる。

まず血液検査の結果は、GOT=25、GPT=20、血小板数=20.2万、HVC=検出せず、と順調である。B型の方も、HBV=検出せず、HBs抗体=16.6と、こちらも歩くワクチン状態だ。そのほかでは、腫瘍マーカーのAFP=3で心配なく、気にしていた(会社の健康診断でよく引っかかる)総コレステロール=225と、こちらも大丈夫だった。そのほか細かいところでHマークがついたものがあるが、標準値をぎりぎり超えた位なので、心配ないとのことだった。

今日はそのほかにエコーも撮ってきた。まず新しい機械が入って、脇腹をとんとんとつつく。昔胸をよくお医者さんがたたいていたような、あんな感じを機械がやる。肝臓の硬さを調べる機械だそうで、人工地震を起こして地盤を調べる原理と同じかと聞いたところ、そんなものだとの答えが返ってきた。この機械はまだ1台しかないようで、検査が済んだらすぐ隣のブースに持って行かれた。ちなみに小生は、堅くなっていないそうだ。

エコー検査の装置に、キーエンス製のヘッドがついていることに気がついた。キーエンスは工業用の超音波センサを造っているが測距用で、密着して使う医療用のセンサについては聞いたことがない。そこで興味を持ち聞いてみたところ、バーコード読み取り機だった。診察伝票にバーコードも印字してあり、それを読み込むと、患者のIDがワンタッチで読めるものだ。昔はバーコードの印字は特殊なプリンタでしかできなかったのだが、最近は普通のプリンタの精度が上がり、簡単に印字できるようになったようである。

メインの検査の方は、たたけば埃がいろいろ出てくる。まず肝臓は、嚢胞有り、しかも、多発。ただSOL(占拠性病変)無しなので、特に問題はないようだ。Y先生も、気にすることはないと言っていた。胆嚢には、ポリープがある。MAX7×5なのだが、1年前と変わっておらず、問題なしである。これが10mmを超えてくると、悪さをする(悪性に変わるとか)恐れが出てくるそうだ。胆管、膵臓は異常なし(あくまでも、超音波上だが)。脾臓が、ボーダーラインだった。肥大と正常の境目である。

なおY先生、勤務体系は、当分は今のままだそうだ(何を質問しているんだろうなあ)。

今日はエコーがあったので朝食無し、どこで食べようかと思っていたら、病院内の喫茶室が9時から開いており(昔は、10時からだった)、しかもモーニングセットがあった。ワーファリンを早く飲みたかったので、駅前の○トールから変更、座席がしっかり確保でき水も自由に注げるので、こちらの方が良い。

写真は、T病院の構内の桜である。満開にはもう少しと言ったところだが、なかなかきれいだった。

![]()

今月初め、肝臓の定期検診の時にAFPという腫瘍マーカーの検査もやっていたが、後で行きつけの内科の先生に聞いたところ、この腫瘍マーカーでは前立腺の腫瘍は判らないとのことだった。前立腺の腫瘍はPSAという検査だそうだ。男性、60歳以上となれば、一度はやっておいた方が良い検査らしいので、早速その場で検査をお願いした。高校大学と通しての先輩が一昨年前立腺ガンでなくなっているので、気になるところではある。

検査は、血液を取るだけだ。このクリニック、真空採血管ではなく、昔ながらの注射器(さすがにガラス製ではないが(^_^;)である。うまい人がやると、注射器の方が真空採血管より痛くないように思う。

さて結果は、0.56(ng/ml)だった。4.0以下が正常値なので、全くの正常値である。やるまでもなかったと言われそうだが、やっておいたからこその安心できる数値である。多病息災ながら、一つは安心できるところが見つかった、と。

会社の健康診断の結果が帰ってきた。本当は先週帰ってくるはずだったのだが、うちの会社のシステムは自分で救護室まで取りに行かねばならず、先週は妙に忙しく、気がついたらいつも5時過ぎだった(^_^;。

今回は珍しくと言うか、久しぶりというか、数値に*印(基準範囲オーバー)が一つもない。肝炎が著効になってから*の要因はなくなったのだが、ステロイドの副作用であちこち数値がおかしくなったり、今度は反動でコレステロールが増えたりで、どこか*が付いていた。全くなくなったのは、久しぶりである。

ちなみに肝臓の方は、GOT=17、GPT=12、γ-GTP=18だ。もう一つ、BMIは21.9(肥満度0)である。

ただし所見の方は異常なしではなく、心電図が第1度房室ブロック、診察所見が「心雑音あり」だった。そのほか、X線がいずれも治癒所見だが、両肺にわたってあちこち書かれている。小生は結核の上に肺炎もやっており、それでも昔はそれほど書かれなかったのだが、数年前に会社の都合で一度X線が直接撮影になったことがあり(このことに気がついたのは、事業所内で小生だけだったが)、一度ばれるとその後毎年指摘されるようになった。

まあ、心臓は定期的に見てもらっていることだし、数値だけでもこの歳になって基準値オーバーがなくなるのは、良いことである。

![]()

シニアマネージャーなる肩書きを持ち、本社に行くと「部長!」と呼ばれているのだが、実際の身分は1年契約の契約社員である。6月末で定年退職したため、毎年6月で契約更新になる。もう丸3年が経った。

小生が定年になったとき再雇用の条件は、時間の短縮(10時から4時)あり、日数の短縮(週3日勤務など)ありで、それこそ何でもありだったのだが、いつの間にか(実際は人事担当役員がたたいても死なないような男に交代してから)、フルタイム以外は認めないようになった。事前に人員計画がたてにくいからだということだが、製造部門はともかく、小生のいるR&Dでは、時間短縮だろうが日数短縮だろうが、関係ないのだが。

以前は徐々に勤務時間も給料も減らし、年金生活に軟着陸する、ということだったのだが、最後まで同じ条件になりそうだ。今日、来年6月末までの契約書に判子を押したが、時間が減らない分給料も減らず、全く同じ条件になった。身体は元気なので、まあ良いだろう。しかし、来年はどうするかなあ。

15.4in.のディスプレイ付きのノートパソコンの中古が2万5千円で売ってあるのを見つけ、衝動買いしてしまった。このところ自宅外に滞在することが多くなり、そちらに置いておこうと思ったものだ。ノートパソコンとは言えこのサイズでは持って歩くのはしんどいので、滞在先に直送してもらった。ところが、無線LANが全く動作しない。しかも本体には取説は付いておらずオンラインなのだが、本当のオンラインでインターネットに接続しないと取説も読めないので、有線のLANがない環境ではどうしようもない。仕方なしに、自宅に持って帰る羽目になった。やっぱり完全にセッティングしてから送るべきだった。

自宅で有線でインターネットにつなぐと、無線LANが動作しない原因もすぐにわかって対処できたのだが、今度はアンチウイルスソフトがインストールできない。今回はノートンのインターネットセキュリティを買ったのだが、「インストールする」のボタンが有効にならないのだ。小生は昔(今使っているものの1台前の時)ノートンのものを使ったことがあるのだが、ノートンのものは他のソフトと喧嘩しやすく、止めてしまったものだ。以来ソースネクストのものを使っているのだが、今回は販売店で特に勧められ、「同時購入割引」というもので値下げしたものを買ったものだ。メーカーで対応する窓口がないかと思ってみてみると、電話の問い合わせは平日のみ。買った店に持って行こうかとも思ったのだが、持って行くのも重いし、もう一度問い合わせ窓口を見て見たら、チャットが365日24時間対応とあった。そこでとりあえず、やってみた。

冊子に書いてあるサイトに行くと、「名前と電話番号、メールアドレス、症状を書いて申し込め。」とある。これはしばらく待つのかいなと思いながら入力すると、1分も経たないうちに返事が来た。担当者名は中国系で、女性のようだ。チャットだが、きちんとした日本語である。小生は、使い慣れた違うパソコンから申し込んだのだが、症状を見たいので問題のパソコンをネットに繋げと言ってきた。そして繋ぐと、リモートで操作しても良いかと言ってきたのでOKすると、全部向こう側からの操作になった。自分で操作しないのにマウスのポインタが勝手に動いて画面がどんどん変わるのは、見ていて不思議な感じである。

そうこうしているうちに、原因は前の削除が不完全で、それが悪さをしている、きれいに削除します、ということになり、原因と対策ができてインストールがどんどん進んだ。このパソコン、VISTAだったのをXPにダウングレードして売ってあったものなのだが、その時にハードディスクはフォーマットし直したとばかり思っていたものの、OSを入れ替えただけでフォーマットしていなかったようだ。確かに「フォーマットした」とは一言も言っていないので、思い込んだ小生が悪いのだが。

インストールが終わって実際に動作させようとしたところ、IE6が入っていたためまた引っかかった。そこで今度は(向こうから)IE8にグレードアップした。それでやっと完璧に動くようになった。

リモートの操作を初めて見たのだが、いやあ、何でもできるものだ。今回は善意のサービスだったのだが、これが悪意を持った者がやると、パソコンの中に入っている情報は、過去の履歴を含め、簡単に抜き出せる。本当にパソコン内のデータを守ろうと思ったら、使わないときはインターネットへの接続線を外しておいた方が良さそうである。

しかしノートンのチャットサイトは、見事な対応だった。ノートンを見直した。

![]()

7月28日(昨日)は、日本肝炎デーだった。これは2010年からWHOが、世界レベルでのウイルス性肝炎の蔓延防止と、患者・感染者に対する差別・偏見の解消や感染予防の推進を図ることを目的として、肝炎に関する啓発活動等の実施を提唱し、7月28日を世界肝炎デーとしていたものに、今年から日本も日本肝炎デーとしたものである。従って世界/日本肝炎デーとなる。何で7月28日かというと、B型肝炎ウイルスの発見者バルーク・ブラムバーク氏(1925-2011)の誕生日だそうだ(知らなかった!)。

このように、肝炎対策基本法やWHOのレベルでは肝炎=ウイルス性肝炎なのだが、「○○で肝炎は治る!」といった広告は皆ウイルス性以外の肝炎が対象だ。ウイルス性肝炎では、現状ではインターフェロン以外の薬では(治験レベルにはあるが、まだ一般的ではない)、症状の改善はできても、「治る」までには至らないというのが現実である。症状が改善した=治った、と取るような楽観的な人は話が別であるが。

今年は世界/日本肝炎デーに、「見ざる」「言わざる」「聞かざる」の三猿のアクションを世界中の人が繰り返すことでアピールすることになっていたそうだが、この三猿のアクション、小生は肝炎患者・感染者に対する差別・偏見を、「見ない」「聞かない」「言わない」とする運動と思っていたのだが(広島県など各県のホームページもそうなっている)、「知って肝炎プロジェクト」実行委員会のホームページには、「肝炎への無関心を表す三猿のアクション」と書いてあり、意味が全く逆になる。厚生労働省のホームページから見ると、「差別・偏見を見ない」の方なので小生の考えは間違っていないことがわかったのだが、誤解を招きやすいポーズである。誰が決めたんだろう、この三猿。

10月に北海道に旅行することになった。ひょっとしたら行けるのは最後になる、石北線のDD51である。

北海道行きの航空券は、売り出してすぐに買わないと、すぐ売り切れになる。季節が中途半端なので大丈夫かなとも思ったのだが、念のため売り出し日の午前中に買うことにした。実際には3ヶ月前から「早割」は売り出しているのだが、マイレージ交換を使おうと思っているので、売り出しは2ヶ月前だ。なお、昔は正確に2ヶ月前(10月10日の搭乗だと、8月11日売出し)だったのだが、現在はJRと同じ(JRは1ヶ月前だが)、2ヶ月前の同一日に変わったようだ。

たまたまその日は群馬へ出張、WiMAXとスマホもどき(WALKMAN-Z)を試してみた。まずWiMAXのモバイルルーターだが、最初に接続するまでに時間がかかるが、一旦接続してしまうと、移動中(在来線)でも切れない。もっと切れやすいかと思っていたのに、これは驚きである。WALKMANのブラウザも、意外と速い。ただJALはスマートフォンからでも携帯の画面に繋がるようで、見やすいのは見やすいのだが、パソコンの画面とはずいぶん違う画面だった。またJALの画面は、送信中(例えば、「申込」ボタンを押したとき)にもう一度同じ操作をすると(申込の2度押し)、キャンセルになってしまい、2回ほどしくじった。小生はタッチパネルを押すとき、自分が思っているところの一つ上のボタンが押されることが多いので、しくじるとまた余分な手間である。しかし移動中にしっかりと、往復分の航空券を確保した。

これ、思ったより使える。スマートフォンにどんどん流れていくのも、わかる。スマホはその分電話代が高くなるが。ただこのブラウザ、ある画面から脱出する方法がない。ブラウザを閉じても、次にブラウザを立ち上げたときに同じ画面に行く。結局初期画面がブックマークにあったので、ブックマークから初期画面に移動し、そしてブラウザを閉じるようにした。ブラウザの初期設定で、何かあるのかな。

国際フォーラムに行ってきた。国際フォーラムは、展示会場には来たことがあるのだが、コンサートホールは初めてだ。ここは席にたどり着くまでものすごき時間がかかると聞いていたので、早めに来た。入り口までは地下鉄の有楽町駅からそのまま建物の中を通ってこれるので、楽だ。しかし入ってからがわかりにくい。チケットには座席番号に扉も書いてあるのだが、その数が多く、一度は間違えて元の分岐点まで戻った。大抵のところは間違えてもそのまま行けるコースがあるのだが、戻らないと本当に迷子になりそうである。そしてエスカレーターが少なくほとんど階段で、階段の途中は建物の階数表示だけで「何階席」という表示がなく、次の出口に着くまで、自分がどこにいるのか不安になる。今回はS席を奮発して2階の前方だったのだが、それでも着くまでに大変な手間だった。

「ウエストサイド物語」、この映画を見たのは1962年である。ちょうど50年前、中学2年だった。姉二人が高校の1年と3年で、姉のいた学校(県立の実質女子校)では音楽の先生が、「20世紀最高の音楽です。ぜひ皆さん見に行きなさい。」とこの映画を推奨し、それにつれられて行ったものだ。最も姉たちは5回くらいは見に行っているので、その何回目かだったと思うが。それ以来音楽は何回か聴いたものの、映画は見ていなかったことに、改めて気がつい。

家にサントラ盤のLPがあったが、これにはなぜか「体育館のダンス」の「マンボ!」が入っていない。またオーケストラコンサート用に編曲されたシンフォニックダンスでは、「アメリカ」と「クインテット」が入っていない。一度あの音楽を生でフルに聞きたいと思っていたので、今回のコンサートはすぐに飛びついた。

オーケストラは東京フィル、日本で一番オペラになれているオーケストラかもしれない。楽器構成は、弦は14-6、フルート3、オーボエ3、クラリネット4、ファゴット3、ホルン4、トランペット4、トロンボーン3、チューバ1、ハープにピアノ、ピアノの横のはチェレスタだろうか。打楽器は木琴系統のが2台、その他多数に、当然ドラムセット。そこまでは椅子の状態で確認したのだが、奏者が入場してきて気がついたのがサックスが3本とギター、これで4本のトランペットとトロンボーンと合わせると、ジャズのビッグバンドのような音も出るはずだ(実際、そうだった)。

順序が逆になったが、指揮者佐渡裕氏のプレトークがあって演奏へ。佐渡さん、バーンスタイン率いるニューヨークフィルの初来日(1961年5月)の時の生まれななだ。

映画をステージ後ろのスクリーンに映し、台詞や効果音は映画のものを使い、演奏部分だけを生演奏でやるというスタイルだ。つまりオーケストラが映画の踊りや歌に合わせて演奏しなければならない。タイミング合わせ用に指揮者の楽譜台の上に14in.くらいのディスプレイが置かれ、そこに画面の進行に合わせたバーが流れていく。カラオケで歌詞のところの歌う部分が反転していくのと同じだが、いろいろな色のバーが次々に現れ、カラオケのような悠長なものではない。

演奏は、見事なものだった。それまで気がつかなかったようなソロも多数あり、「マリア」の音楽だけの部分がホルンのソロ(すごい高音!)というのに、初めて気がついた。あえて難を言えば、会場の広さには少々音量不足だったと言うところだろうか。タイミングを合わせる方が主体になり、全開の音は出せなかったのかもしれない。タイミングの方は、感心するくらいぴったりだった。しかしこの映画、元が舞台のミュージカルのせいか、生演奏を行ってもちょうど良いくらいにオーケストラに休みが入る。その間は管楽器は掃除してリードを整え、また唇を休ませる時間になり、うまくできていると思った。

オーケストラの方を主体に見ていたのだが、ダンスシーンは見事である。ついいつい引き込まれ、見とれてしまった。これが50年前の映画だからすごい。改めて大画面で(目の前一杯に広がるような画面で)このダンスを見たくなった。

佐渡さんと、演奏者(東京フィル+助演の方々)と、映画を作った方々に拍手。

半年に1回の、肝臓の検診に行ってきた。治療終了後7年、著効になって6年半になる。

今回は血液検査だけなので、特に目新しいことはない。結果は、

GOT=15

GPT=12

γGTP=14

HBV DNA=検出せず

HCV RNA=検出せず

と、その他の結果も含め順調である。採血から12日しかなかったのでTaqManの検査が出るかどうか心配だったのだが、間に合った。大体10日で出てくるそうだ。

その他としては、

HBs抗原=-

HBs抗体=12.7

こちらもしっかり歩くB型肝炎ワクチンである。

成績が良いせいか、Y先生の表情が柔らかく、よく笑う。一度Y先生が怖いような表情で、ある患者さんの良くない状態を部長先生に報告するのを見ているので、Y先生が笑顔の間は何も問題ないと言える。そのY先生、相変わらずてきぱきと、4月のエコー検査の予約を入れた。4月の第1週で、人事異動があったら落ち着かないときだが、もう異動はない。会社の検診も含め、腹部エコーを撮るとあちこち「石灰化」と書かれるが、これは年齢的なもので、どうしようもないことだそうだ。

余計なことだが、Y先生3人目をどうするか、聞きそびれた。多分無いだろうなあ。

![]()

昨日、お墓の掃除に行ってきた。お墓参り、と言うべきなのだろうが、主体はお墓参りより掃除である。

お墓はかみさんの実家のもので、30年ほど前に義母がたてたものだ。その時義母が好きだった金木犀がお墓の両側に植えられているのだが、これが育ちが良く、定期的に剪定しないと隣のお墓にまで葉っぱが茂ってしまう。それで今回は剪定ばさみを持ち込み刈り込んだが、年々枝が太くなり、もう少し立つと鋸でないと歯が立たなくなりそうだ。かなり時間がかかったが、何とかきれいになった。

帰りに霊園の事務所を見たら、「新規開設記念セール」というのをやっていた。新しい場所を開設し、そこの部分が墓石付きで97万円、かなり安い。ちょっと寄って話を聞いてみたらこの値段はさすがに破格で、通常のところは下回りだけで安いもので5m2で250万円からだそうだ。

小生の方の実家のお墓は熊本にあり、場合によってはこれを移設しようかと思っていた。そこでどのくらいのお金が必要なのかいろいろ調べているのだが、下回り250万円以上に墓石が安くて100万から150万円くらい、実際はそれに納骨費や開眼供養費、それに熊本のお墓の始末費用も必要になる。どう安く見積もっても500万円以上だ。

こちらのお墓の掃除は年2回行っているが、熊本に年2回通ったとしても、1回の費用が安売りの航空券とビジネスホテルで約6万円、お墓の費用はその80倍。つまり年2回40年間通える金額と言うことになる。お墓の移設は止めて、せっせと熊本に通った方が、安上がりのようだ。なお熊本のお墓、現在は「親父に世話になったから、俺の目が黒いうちは俺が面倒を見る!」と言ってくださっている方がいて、すっかり甘えている。まあ熊本のことは、しばらくは姉に任せっきりで大丈夫だろう。

自分たちのお墓のことは、全く考えていない。生きているときもアパート住まいなので死んでから「一戸建て」に入る気は無く、多分ロッカー式のお墓になるだろう。

小生は、ブログのプロフィールの興味のあることに「音楽」と書いてはあるが、自分で楽器の演奏ができるわけでもなく(フルートは少しかじったので、指使いはわかる)、コンサートにさほど頻繁に通うわけでもなく(N響の定期会員も、辞めた)、またオーディオに凝っているわけでもない。言わば、中途半端だ。それでも気に入った曲のCDは、指揮者やオーケストラを変えて、何枚か持っている。あくまでも、「何枚」レベルで、何十枚ではない。

先日NHKでN響の北京公演のチャイコフスキーの交響曲第5番を聞いていて(指揮は尾高忠明さん、ホルンソロは日高さんの名演だった)、チャイコフスキーの5番のCDは1枚(小沢征爾/ボストン響)しか持っていないことに改めて思い至った。同じチャイコフスキーでも、6番はなぜか4枚あるのだが。一つは、チャイコフスキーの5番は自分の中では、97年のスヴェトラーノフ指揮のN響の演奏が最高だと思っており、なかなか他の指揮者のCDを買う気にならなかったのもある。

そこで思い立ち、レコード屋(今はCD屋?)にスヴェトラーノフ指揮のチャイ5を探しに行った。ところがタ○ーレコードを初め数軒回ったが、ない。どこもクラシックの売り場は縮小気味で、在庫があまりない。通販は嫌いだが仕方なしに、ネットで検索した。するとあった。それも数種。よく見たら、スヴェトラーノフ/N響もあるではないか。スヴェトラーノフがN響とCDを録音したとは知らなかったが、現実に売っているので、早速注文した。

通信販売は大抵配達の時に不在で、再配達の手配をするのが面倒なので、できるだけ使わない。しかし今回はちょうど郵便受けに入る範囲だったので、帰ってみたら郵便受けに入っていた。開けてみた。ライブ盤だ。スヴェトラーノフ没後一周年記念追悼企画ということで、2003年に発売されたようだ。2003年と言えば小生は山形から帰ってきてバタバタし、バタバタしているうちに肝臓の数値が悪くなっていた頃だ。ゆっくりCD屋を見て回る余裕はなかった頃である。

収録は1997年9月5日。あの、小生が最高と思っている時の演奏である。記録を見てみたら、定期演奏会は9月5日と6日の2日間、収録は5日で、小生が行ったのは6日だ。終演後スヴェトラーノフさんがホルンの松崎さんを指揮台の上まで引っ張ってきて拍手を受けさせていたが、その様子はテレビでも放映されたので、2日間とも引っ張り出したのだ。中の解説にはN響のメンバー名は載っていないが、この日ならソロはわかっている。ホルンは松崎さん、オーボエは茂木さん、そしてトランペットは津堅さんだ。

聞いてみた。割とゆったりしたペース、弦も管も良く鳴っていて、ロシアの大地を思わせるような音の広がり、やっぱり名演である。

![]()

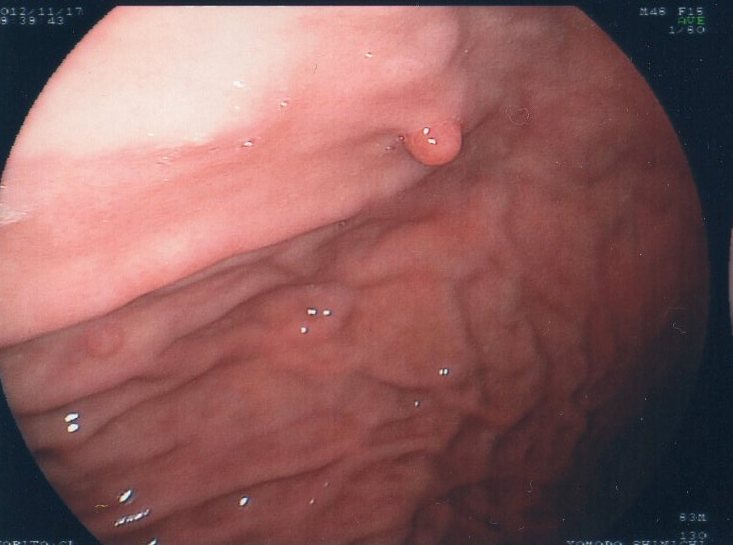

昨日、胃の内視鏡検査(いわゆる、胃カメラ)を受けた。一昨年からもう胃カメラに切り替えようと思っていたのだが、昨年は手違いで会社の胃の透視(いわゆる、バリウム)を手配してしまい、間が2年空いた。胃の調子自体は特に異常は無く、不整脈が激しい時は胃も気持ち悪くなるが、これは胃のせいではないだろう。

さて結果は、何とポリープが見つかった。大腸のポリープと言い、そろそろ何か出来て来る歳なのかもしれない。悪性ではなく(きれいな色だ)、放って置いたら消えるかもしれないもので、少なくとも何もせず放置である。また来年、胃カメラを受けることになった。

今回は(前回も)ワーファリンは止めず、何かあっても組織は採らない、ということで検査した。この状態で来年、ポリープは取らないにしても、検査のため組織を採る可能性があったら、ワーファリンをどうするかという話になる。しかし来年も、ワーファリンは止めなくて良いと言うことだった。内視鏡学会の最新決定、組織を取るくらいだったらワーファリンは止めなくても良い、ということがこちらの内科の先生(先生、どちらかというと、リウマチ学会の方)のところまで伝わっているかどうかわからないが、まだ組織を採るまでには至らないという判断だろう。

写真で黒い点々が写っているものがあるが、これは出血の跡ではなく、海苔である。食事OKの制限時間一杯に、海苔巻きのあられを食べたのがいけなかったようだ。最近の海苔は、産地(と言うより、養殖法)によって全く溶けないものがあるので要注意である。先生によると、海苔は3日くらい残るものがあるそうだ。皆様、ご注意ください。今度の大腸の内視鏡検査の時は、少なくとも前日の海苔は止めよう。

完全引退後はどこかに(それも、遠くに)引っ越そうと考えているが、これだけ昔からの状態を知っているかかりつけの医院が増えると、引っ越しづらくなる。

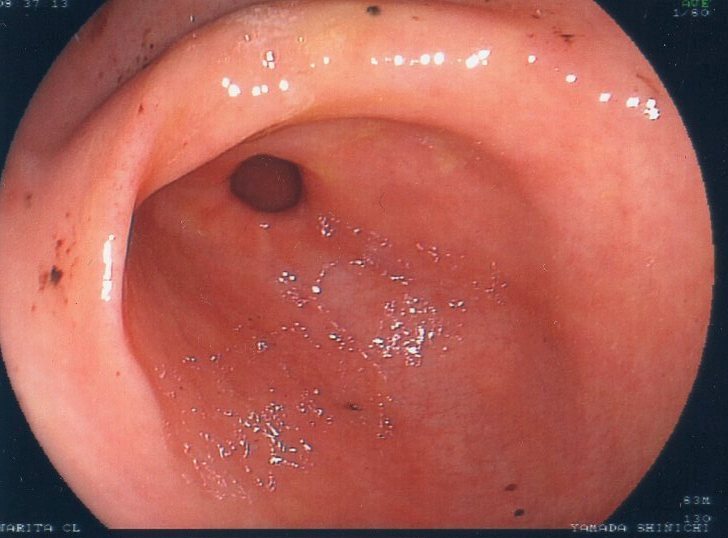

昨日、大腸の内視鏡検査に行ってきた。昨年(と言っても、予約がずれ込んで年を越してしまったため、今年の1月)にポリープを取ったため、今回はその跡の確認である。

小生はワーファリンを飲んでいるため、前回の切除の時は、前後併せて一週間ワーファリンを止めた。今回は、「ポリープがあっても切除は行わない。ただし組織検査は行う。」という方針で行った。内視鏡学会の指針が、組織検査まではワーファリンは中断しなくても良いということに変わったそうだ。ワーファリンを止めるリスク、止めないリスクと、合わせての検討結果、こうなったのだろう。従って今回は、ワーファリンは中断無しである。

大腸の内視鏡検査の場合、前日の食事制限から始まる。ところが一年足らずの間にずいぶんと制限が厳しくなり、朝はジャムの身の無い部分だけを少し付けただけの食パンと紅茶、昼は何も入れない(ネギすら入れない!)うどん(まさに素うどん)。夜はおかゆと具のない味噌汁だけになった。洗浄剤をもらいに行った時に、腸の中にネギが残っていた人の話をされていたから、違反者対策で制限が厳しくなったのだろう。ただお茶の制限は無いので、お茶は(紅茶も)しっかり飲んでいる。

寝る前に下剤を飲むが、この下剤で翌朝おなかが食あたりの時のように痛く、これが苦痛だった。それを今回話したところ、下剤(液体)の量を8割程度にすることになった。目分量でやったので不正確だが、7,8割にはなっただろう。朝5時に目が覚めてトイレに行ったが、前回ほどの痛みはなく、これはずいぶん楽になった。

朝8時半くらいから腸の洗浄剤を2リットルの水に溶かす作業を始めたが、昨日は比較的暖かく、割と楽に溶けた。前回が1月で水が冷たくなかなか溶けなかったので、何とか寒くなる前にと予約を11月末に入れたのが正解である。これを2時間かけて飲むが、空きっ腹に冷たい水を2リットルも飲むので、どんどん寒くなる。しかしトイレに通うので、そう厚着も出来ない。これも予約を11月にして正解だった。

12時少し前に、ワーファリンを飲み忘れていることに気がついた。いつも朝食からの連係動作(条件反射?)で飲んでいるので、朝食がなかったため、つい忘れてしまったものだ。これが10時くらいだったら飲みましたが、もう12時になっており検査までの時間も無いため、飲むのを止めた。1日忘れても、何とかなるだろう(たぶん)。

13時から検査だが、その20分前にクリニックに到着、今回は空いている。午前中の診察が長引くため、今まで12時半までだった受付時間を12時で切ったようなのだ。それでも13時からこういう検査が入るから、先生の昼休みは、全くと言って良いほど無い。

問診票を書き体温を測り(食べていないので、35.9℃)、検査室へ。裸になって検査着を着るが、今回から上半身は下着を着ていても良いことになった。たぶん「寒い」と言う人が多かったのだろう。ちなみにこの検査着、肌触りは良いのだが紙製で、使い捨てのようだ。

前回と同じくベッドの上で、血圧バンド、酸素測定のクリップ、心電図の端子を付け、点滴を開始する。点滴ラインは左手で、左を下にして横になるため邪魔にならないようにするためか、手首の近く(時計をしているあたり)に針を刺す。横になった状態で左を下に向きを変え、背中にクッションを入れたりしている間に、点滴に軽い麻酔が入れられる。小生は麻酔が良く効くタイプなのか、もうその辺りからオヤスミナサイ、後は検査が終わって回復室にベッドごと移動するまで、全く気がつかなかった。楽で良い。

ところが今回はダブルヘッダーのようで、回復室に移ったら割と早めに心電計や酸素を測るクリップを、看護師さんが外しに来た。このクリニックには、1セットしかないようだ。個人医院だから、予備機など持てないだろう。臨時検査と言っていたが、予約が一杯でも検査しなければいけないような緊急性があったのだろう。漏れ聞こえる声から判断すると、大腸内視鏡検査は初めての方ようだった。

点滴が終わって麻酔が切れたころ(点滴の中に、「覚める薬」というのを入れる)、起き出して先生から説明を聞く。またポリープが1つ見つかった。盲腸のすぐそばだそうで、3mmくらい、色はきれいなので問題ないとは思うのだが、組織検査に回った。なお3mmくらいだと、検査のために組織を取ると、ポリープをほとんど全部取ることになるそうだ。そのため、2週間後にもう一度検査結果を聞きに来ることになった。

なお前回のポリープを取った後は、きれいである。クリップも残っておらず、どこかで体外に排出されたようだ。ただ小腸の色が茶色いそうで、飲んでいる薬を確認された。便通が良くなる薬で、こういう色が付くことがあるそうだ。小生が飲んでいる薬ではないそうだが、色が茶色いからと言って、特にどうと言うことはなさそうである。前の日の夜に紅茶を飲んだが、ひょっとしたらその影響だったりして。

クリニックを出たのは17時、手術でなくても1日ががりである。

![]()

先週あたりから、年賀状の準備にかかっている。このところずっとパソコン仕上げなのだが、印刷するのは本文面だけで、住所は相変わらず手書きだ。住所録をOUTLOOKで整備していないこともあるのだが、せめて自分の名前と住所くらいは手書きにしようと思って、ずっとそのままである。

その本文面の印刷だが、今年からプリンタがエプソンのPM-G720から同じエプソンのEP-804Aに代わった。OSがWindows7に代わった後も、PM-G720はドライバは対応しているためにちゃんと動いてはいたのだが、周辺ソフトが対応していないため、写真の印刷に不便を感じていた。その対応で、結局新しいプリンタを買うことになってしまったわけだ。

このEP-804Aを買う時ずいぶん迷ったのだが、ペーパートレイ付きのこのタイプにした。今までは印刷しようとするたびに印刷用紙を準備していたのだが、EP-804Aに代わってからはA4の印刷用紙は入れっぱなしで、印刷したい時にはすぐ印刷が出来る。おかげで、すぐ印刷するようになってしまった。紙の消耗が早い。どうもプリンタメーカーは、インクだけではなく、紙も消耗品として消耗させているようだ(^_^;。

肝心の年賀状の印刷だが、印刷速度が速くなって、今まで1日ががりで印刷していたのが、食事時間だけで印刷ができあがってしまった。また、縁なし印刷が出来るようになった。以前のPM-G720でも出来ていたのだが、Windows7になってから出来なくなったのだ。さすがは地獄の沙汰も何とやら、少し張り込んだだけの事はある。さて、後はがんばって住所書き、である。

![]()

バレエ「くるみ割り人形」を見に行ってきた。今回はいつもの松山バレエ団ではなく、牧阿佐美バレエ団だ(正確には、バレヱ団なのだが、1回では変換できず毎回字を置き換えなければいけないので、バレエ団と書かせてもらう)。何でいつもの松山バレエ団から変えたかというと、松山バレエ団の、クララ役の女性がそのままグラン・パ・ドゥ・ドゥを踊るのは、言い換えればクララを大人の女性が演じるのは松山バレエ団だけで、他のところはクララ役は少女がやることになっているからで、他のところはどうなっているか、見て見ようというわけだ。まあこの演出はバレエ団の数だけあると言っても良いのだが、とりあえずと言うところだ。

ずっと松山バレエ団(以下、松山)を見てきていると、どうしても比較して見るようになってしまうが、まず序曲が長い。曲の長さは同じなのだが、松山では序曲の途中で幕が開いたのに、こちらでは序曲では幕が開かない。後にいた子供は退屈していた。そして幕が開くと、クリスマスパーティに出席するお客様たちが歩いてくる。ちなみに松山では、ほとんどの人はトナカイの引くそりで来る。すべての面でそうなのだが、舞台に上がっている人数が少ない。松山だと主役脇役以外の端役まで舞台に上がっており、そのすべての人がきちんと演技をしている。例えばこのお客様が到着する場面でも、松山だとお客様が到着するのをクララたち家族が出迎え、その間にそりをUターンさせるべく門番などが働いている。多くの出演者の隅々まできちんと統制を取るのは難しく、トップダンサーの力量は同じでも、下の方のダンサーの力量に松山と牧阿佐美の差があるのではないかと思った。隅々まできちんと統制が取れているのは、思いつくのは松山とKバレエくらいである。

少女のクララはというと、所々でクララの踊りもあるが(さすが、技術はすばらしい)、お菓子の国についての踊りはずっと見ているだけだ。クララの歓迎のために踊りを披露しているという設定なので見ているのは当然なのだが、金平糖の精とのグラン・パ・ドゥ・ドゥも見ているだけというのでは、少女とは言え女、焼き餅を焼かないだろうか。ちなみにこの王子様、雪の女王とも2人で踊っているので、両手に花である(笑)。その点異色とは言え松山の方が、夢の中で大人になったクララが王子とグラン・パ・ドゥ・ドゥを踊り(だから、別れが切ない)、夢から覚めると少女に戻っているという設定の方が、小生にはしっくりくる。

カーテンコールの時は、おそらく牧阿佐美バレエ団では恒例になっているのだと思うが、出演者によるクリスマスプレゼント投げ。小さな包みを、客席に投げる。どうしても届く範囲は限られるのだが、最後に王子が見事2階席まで投げ、大喝采を受けていた。

この少女のクララ、当然少女の中でも優秀な子がやる役で、今のスターたちも何年か前にクララを経験している。プログラムに歴代のクララたちの名前が載っていたが、その中で目を引いたのが1996年から5年連続で勤められた高円宮典子様(正式な称号は、女王?)。さすがに今は公演には出ていられないようだ。

![]()

仙台のアパートではWiMAXでインターネットに繋いでいたのだが、ともかく速度が遅く、難儀をしていた。東京の自宅は光の直接配線のため、それと比較して特に遅く感じるのだろうが、メールの受信速度は昔の9600並みだ。仙台のヨ○バシで聞いたらフレッツ光が意外に安く、住んでいるアパートも対応していたので、WiMAXを解約すればほぼとんとんだったので、フレッツ光を申し込んでしまった。ほとんど、衝動的である。

調べてもらったところ、前に住んでいた人がフレッツ光を使っていたため、工事無しでOKとなった。「元栓」を開けるだけですぐ使える状態である。いわゆる工事費が、これで不要になった。

カミさんは割と頻繁に来ていが小生はほとんど月一のため、来る日を狙って機器を送ってもらう。後は電話線に繋ぐだけ、設定はCD-ROMがあるので簡単に終わるはずだった。IDやらパスワードは、事前に届いている。

ところが、設定CD-ROMを入れたところ、「WINDOWS-XPの場合はSP3にしか対応していません。」という表示が出て終了する。パソコンを見たらSP2だ。よくよく見たら、SP2は2010年でサポートが終わっている。今年買ったパソコン(中古だが)なので大丈夫と思っていたら、大間違いだった。道理で、安かった!そこでSP3を入れることになった。こういうのはWindows Updateで簡単にアップグレードできる事になっている。ところが、Windows Updateではエラーが出て、先へ進めない。対策用にFIT ITというソフトがありそれを入れてみたら「これはXP SP3が必要です。」SP3を入れるのにトラブっているのに、対策ソフトはSP3が必須とは、さすがマイクロソフト。

いろいろ探ってSP3をダウンロードできるサイトを見つけた。ところが、元々「遅い」と思っていた無線LAN、ダウンロードを始めて残り時間を見たら、残り時間1時間10分。午前中は、ひたすらダウンロードで終わった。

SP3にしたら、今まで使えていたWiMAXが使えなくなったが、フレッツ光の設定CD-ROMを入れて、無事有線で接続できるようになった。やれやれ。

小生はずっとNIFTYだが、今回は住所変更ではなく言わばセカンドハウスなので、NIFTYでの同じIDでの申し込みができない。どうせ別IDが必要なので、OCNとセットで申し込んだ。将来統合するときには、解約だが。そのOCNのメール設定をしようとしたら、小生が使っているメーラーはリストにない。その場合は「基本設定」というところから必要データを得ることになっているのだが、「基本設定」に行ったらリンクが切れて迷子状態になる。マイクロソフトだけではなく、「NTT、お前もか」という感じである。

メーラーの設定にはサーバー名が必要なのだが、OCNから来ている書類にはサーバー名はどこにも書いてない。どうやらOCNは、メーラーを使わずに直接読むことを推奨しているようだ。しかし小生はメーラーを使いたいし、フレッツ光の設定CD-ROMに「OCNのメールの設定」という項目があったので、それを見て見た。ところが「プロバイダから送られてきたサーバー名を入力してください。」。送られてきていないからCD-ROMを入れたのに、全く「いい加減にしろ!」だ。

結局他のメーラーのトラブルQ&Aに、「サーバー名を確認してください」というところがあり、何とかメールアドレスからサーバー名を割り出す方式がわかり、設定ができた。ああ、しんど。

無事フレッツ光でメールもインターネット接続も可能になったが、今まであった「見えないホームページ」は解決していない。具体的に言うと、ばんばんさんのホームページ(ブログ)が見えないのだ。今までは速度が遅すぎるせいだと思っていたが、どうやらそうではなく、IEのせいのようだ。IEではなくGCを使うと見えるが、GCで画面の文字を大きくする方法がわからず、メインはIEのままである。今度はIE8の設定変更が必要なようだ。顛末記、まだ終わらず。

![]()

フレッツ光で無事メールも受信できるようになり、ホームページやブログの閲覧も問題なく出来るようになったのだが、来たメールに返信しようとしたら、エラーと言うより、アクセス拒否にあってしまった。ひょっとしたらと思い、WiMAXで接続して送信したら、問題なく送信できた。これはフレッツ光の問題である。

小生は、メールはずっとniftyを使っている。そこでniftyのホームページからメールのトラブルのところに行ったら、Q&Aがあった。OCNの回線からniftyのメールを送ったため、引っかかったようだ。WiMAXはniftyの回線だから、問題なかったわけだ。対策は、通常の25番ポートを587番に変更し、smtpを認証有りにすること。聞いてしまえば対策は簡単で、すぐに設定できて送信も可能になった。

なお東京の自宅はniftyの光回線なので、ここでOCNを使おうとすると、OCNの設定にも同じ対策が必要になる。受信は出来てしまうところが、不思議と言えば不思議である。

写真は昨日の、仙台光のページェントである。C60の1号機が保存してあるとは、知らなかった。

![]()

小生のカメラは、EOS Kiss X2である。満足できる性能なのだが、連写した時に撮れる枚数が少ないのと、ISO感度が1600までしかないことが不満だった。この連続撮影枚数は、最新のフルサイズカメラにしたら、たちどころに解消する。しかし会社の同僚が持っているものを持たせてもらったが、何しろ重い!おなじCANONのEOS 6Dが「最軽量」を謳っているが、本体680gにレンズ670gの併せて1350g。本体レンズ併せて675gのKiss X2の倍近くある。重い荷物+急ぎ足=心房細動という小生にとって、荷物を軽くすることは絶対条件だ。しかも小生は撮影には公共交通機関で(つまり、最後は歩いて)行くので、いつまでも撮影旅行を続けたかったら、軽いカメラというのは、必要条件になる。

EOS Kissは良いカメラで、仕事に使っているプロの方も、大勢いらっしゃる。先輩がその方に聞いたところ、「仕事で使うのは、Kissで十分。」とのことだった。言外に、「趣味で使うのなら、フルサイズ。」という意味があるのかもしれないが(笑)。撮像素子のサイズは、小生のように大きくしても全紙という場合は、APS-Cで十分である。

本当は、ミラーレスを使いたいのだ。最近は撮像素子の大きいミラーレスが出てきているので、止まっているものを撮る分には問題は無いのだが、小生のように動くものを撮る場合は、どうしてもファインダーに遅れが出てしまう。ミラーレスが次世代になり、ファインダーの遅れ速度がもう少し小さくなると、ミラーレスを買うだろう。

で、ミラーレスの次世代までX2を使い倒そうかと思っていたところに、KissのX6iが出てきた。ISO常用12800と、5コマ/秒の連写速度は魅力である。早速飛びついて店頭で試してみた。ところが、連写は早いのですが、RAWの連続撮影枚数は上がっていない。しかも連写速度が速い分、あっという間に撮れなくなる。横に置いてあったX5を試したところ、かなり連写が効きく。値段の差と、フレッツ光を導入して2万円のサービス券が来たことで気が大きくなり、最後の最後の12月31日に、X5を買ってしまった。X2のレンズが使えるのでボディだけで良いのだが、ズームレンズキットでも値段は同じだったので(店によっては、本体だけよりズームレンズキットの方が安い、逆転現象の所もある)、シングルズームキットになった。

さて買ってみてマニュアルを見ながらいろいろ試して見たところ、意外とX2と変わっていないスペックが多いことに気がついた。連写枚数も、RAWだと全く同じ6枚である。店頭で試した時はカードが入っておらず、カードが入っていない時はデータ転送の制限が入ってこないので、連写が効くように見えるようだ。使えないと思っていたライブビュー撮影や、シャッターのバルブも、X2でも可能だったことが、今頃わかった。電池が同じに見えてサイズが違い、昔の充電器が使えないのは驚きだった。

大きく変わったところは、ISOが拡張12800まで可能になったことと、液晶モニターが可動になったこと。この二つは、結構役に立つ。さらに1220万画素が1700万画素に変わったことだろうか。しかしファイルサイズが12Mから18Mに1.5倍に増えたため、当たり前の話だが、同じSDカードでの撮影可能枚数が2/3になってしまった。今度から16Gのカードにしなくては。

久しぶりに大学(出身の学部ではない)を訪問し、雑談ついでに教授に複素数(あまりまともな複素数ではないが)の正規化の方法を聞いてきた。教授の回答は、「ウルフラムを見よ。」というものだった。「あ、知らないんだ。」とおっしゃっていたから、大学関係では常識に近いサイトなのだろう。翌日会社でごそごそ調べたところ、「ウルフラム・アルファ」というサイトで、そのものはGOOGLEと同じ検索エンジンなのだが、そのものずばりの回答を返してくるところが違う。数学の場合、数式(一般式を含む)を入れると、その解を返してくれる。

そこで、j^n=cos(nπ/2)+jsin(nπ/2)という答えを得たので、組み合わせで変な複素数の正規化もやることが出来た。

このウルフラム・アルファ、「珍回答集」というサイトがあるように、変な質問をしてもちゃんと答えてくれる。例えば、「人生とは何か」などだ。ただしその答えはデータベース中の過去の作品の中の台詞を引っ張り出してくるので、必ずしも真面目な答えとは限らない。

そこでふと思いつき、「神は存在するか?」と聞いてみた。答えは、「今こそ存在する。」

この「私が神だ。」と言わんばかりの台詞、実はフレドリック・ブラウンの古いSF短編(ショートショートと言っても良いくらいの短編)の中にある台詞である。世界中のコンピューターを接続して巨大コンピューターを造り、その巨大コンピューターに対して出した「神は存在するか?」という問いに対する答えがそうだ。記憶に間違いなければ(最近非常に怪しいが)「天使と宇宙船」という短編集の中にあったと思う。小生がそれを読んだのは高校時代なので、1960年代中頃である。いやあ、すっかり楽しくなった。

おそらく過去の名作のやりとりの一節を入力すれば(例えば、「2001年宇宙の旅」など)、その台詞を返してくれると思うのだが、残念ながら入力は英語で、日本語版はまだない。誰か日本語版を造ってくれないかな。

仙台に片足分くらい拠点を置いて、ちょうど滞在期間中に仙台フィルの定期演奏会があったので、行ってきた。

会場は、仙台市青年文化センター・コンサートホール。調べてみたら、仙台フィルの定期演奏会は、ずっとここで行われているようだ。会場は仙台駅からなら地下鉄で1本、小生のいる仙台市の南側からでも地下鉄に乗れば、乗換無しでいける。その地下鉄だが、カミさんが土日休日一日乗車券というのがあると教えてくれた。平日の一日乗車券は820円だが、この土日休日用はなんと600円、片道300円超の区間だと、一往復だけで元が取れる。1990年頃イギリスに出張したとき、現地駐在の方が「イギリス国鉄は、休日の方が平日より安いんだぞ。」と言われてびっくりしたことがあるが、日本も各停のグリーン料金と言い、だんだんそうなってきたようである。

会場の青年文化センターは、地下鉄の旭が丘で降りすぐ、方向さえ間違えなかったらまず迷わない。コンサートホールは収容1000人くらいだろうか、東京のオーケストラが拠点にしているコンサートホールに比べると、ちょっと小ぶりな感じだ。2階席がないので、後の方でも音がくぐもらないはずである。

会場では、会場10分後からロビーコンサートが行われる。今日は各パートの首席クラスでの弦楽四重奏、オリバーネルソンの「ストールンモーメンツ」というあまり聞いたことのない曲だが、なんと弦楽四重奏でのジャズだった。今日の演奏会のプロコフィエフもラベルも、ジャズの影響を受けているからだという選曲だそうだ。チェロのピチカートなどは、確かにジャズだ。珍しいものを聞いた。

今日の曲目は、ルーセルのバレエ組曲「くもの饗宴」、プロコフィエフの組曲「キージェ中尉」、ラヴェルの「ダフニスとクロエ」組曲の第1番第2番。指揮はパスカル・ヴェロさん。コンマスはゲストコンマスのコルノヴィツさんだ。仙台フィルは、第一ヴァイオリン-14、コントラバス-6という規模。会場の大きさにはちょうど良い感じだが、今日の選曲は「鳴り物」が多く、後の方はひな壇から落ちそうである。

演奏は、良い演奏だ。ただし「くもの饗宴」は、あまり好みではない。「キージェ中尉」はコルネットのバンダ(ステージ裏)から始まるが、このコルネット奏者は「バンダ」ではなく、あるときはステージの上でソロ、あるときは舞台裏からと出たり入ったりの大活躍。そのほかは大太鼓が入ってティンパニーがなく、サックスやピアノが入るという面白い楽器構成だった。

後半の「ダフニスとクロエ」はいかにもラヴェルという和音があちこち、それにフルートが大活躍だった。全体で乱れもなくきちんとまとまっており、なかなか良い演奏だったと思う。

会場で驚いたのは、皆さんマナーが良いこと。楽章間でもむやみな咳払いもなく静かで、演奏が終わった後もシンとしており、指揮者が手を下ろしたときに大拍手。各パートのソリストを立たせるときには、目立った奏者には「ブラボー」が飛んだ。小生も含み東京の聴衆は、少し見習わなければいけない。

半年に1回の、肝臓の定期検診に行ってきた。著効後7年に当たる。結果は、GOT=18、GPT=15、C型ウイルス:検出せず、HBs抗体=14(歩くB型肝炎ワクチン状態)、と異常ない。今回はエコー検査も行ったが、胆嚢の底の壁が厚くなっている位で、特に異常はなかった。フィブロスキャンも一緒に行ったが、3.2KPaで、かなり柔らかい方だ。肝臓に関しては、すごく順調というところである。

ところが超音波でいろいろ検査した中で、腎臓の結石が見つかった。初めてのことだ。小さいもので特にどうと言うことはないのだが、これが輸尿管に落ちて、そのまま下まで(と言うより、外まで)落ちると問題はないのだが、途中で引っかかると激痛になる。そこはY先生、「運次第ですね。」と明るく言われたが、全くその通りだ。会社にはこの激痛を経験した方が何人もいて、中には結石が星形をしており、途中で食い込んでどうにもならなくて開腹手術になった方までいる。水分はたっぷり取った方が良いようだ。

今日気がついたのだが、Y先生は説明する時、身体も正面に向けてまっすぐこちらの顔を見られる。こちらの状態をしっかり観察されているのだろうが、にこやかな(肝臓の状態が良いと、先生も機嫌がよい)美人の先生と正面から向き合うと、得した気分になる(゚゚;)\(--;)。

今日はエコー検査も行ったので、朝食抜きである。ところが駅前の○トールコーヒーが閉店してしまった。客が少なかったのではなく、その場所を駐輪場にするために追い出されたようだ。捨てる神あれば拾う神ありで、病院内の喫茶室が最近9時から開いている。今日の朝食はそこでモーニングセットだった。

Y先生はてきぱきと進めるため早めに終わり、今からなら眼科に回っても午前中に終わると踏んで、眼科にも行ってきた。花粉症のせいか、左目(良い方の目)に少し違和感、しかも時々痛みがあったからだ。ところが診察の結果は角膜潰瘍、非細菌性だそうだ。黒目と白目の境界あたりに口内炎ようなの炎症が出来ているそうだ。原因は何かのアレルギー(花粉、ウイルス、その他)やストレス(身に覚えがたくさん(^_^;)だそうである。クラビットとフルメトロンの目薬が出た。先生「いつもの目薬ですね。」と言われたが、考えて見ればかなり頻繁に炎症を起こしている。この角膜潰瘍は癖になって再発しやすいそうで、小生はすでにその段階で、今まで早めに行っていたので結膜炎の状態で止まっていたのかもしれない。感染性でないので日常生活は今まで通りだが、プール、サウナ、深酒が禁止と言われた。このところ4月の人事異動に伴う壮行会やら歓迎会で酒の量が多かったので、反省である。

小生は子供の頃黒目と白目の境に黒い点のようなものが出来る病気にかかって、一夏泳げなかったことがあるのだが、これはクリプテンという病気で、原因は結核菌だそうだ。結核菌は、小生の身体の中には子供の頃からいた。

この角膜潰瘍、ネットで調べたらあまり簡単な病気ではないようだ。曰く、「予後不良」「命にかかわる場合もある」。特に自己免疫性疾患が原因の特発性周辺部角膜潰瘍は、失明を覚悟しないといけないようだ。小生は免疫力は弱い方で(だから、IFNが良く効く)、自己免疫性疾患は免疫力が強い人に起こる病気であまり関係ないと思っていたら、花粉症も一種の自己免疫性疾患であった。左目はもう後がないので、とりあえず睡眠時間をしっかり確保して疲れを残さないようにするところから始める。

![]()

行きつけの内科に花粉症の薬をもらいに行ったついでに、先日に検査結果を見てもらった。特に超音波検査のあたりである。小生も一緒にじっくり見ると、結構細かく書いてある。

腎臓は、右異常なし。左結石4mm。4mmとは、このまま自然に出てくる大きさではない。ただ超音波では4mmに見えても、固くなくぐざぐざだと、わりと簡単に壊れて流れて来る。これがY先生の言う「運次第」というところだろう。

内科の先生、クレアチニンの値をチェックしていた。標準値0.6~1.1に対し、小生は0.9、まだ腎機能には影響は出ていないようだ。なお水分については、きちんと取ることは大事だが、特に量を増やしたからどうというものでもないそうだ。まあ、普段通りと言うことである。

今は石より角膜潰瘍の方だが、何となく軽くなってきているような感じはする。めどは2週間、さてどうなるか。2週間で治らなかったら、次はステロイドと言うことになるのだろう。

![]()

モーツアルトのオペラ「魔笛」を見てきた。オペラは値段も高いし時間もかかるしで躊躇するのだが、カミさんの「いましか行く時はないわよ。」の一言で背中を押され、チケットを手配していたものだ。

こういうコンサートやオペラは、ほとんど半年前に売り出される。以前の現役時代は半年先の都合などわからないため、もしダメな場合の被害が大きく、なかなか踏み切れなかったものだ。土日でも、現役時代は休出もあるし、日曜出発の前泊出張もあった。まさに暇がある時は金がなく、金がある時は暇がない。再度暇になったら今度は体力がないで、少し暇になった+いくらかは経済的にゆとりがある+長時間ものを見るだけの体力もある、と言う条件が、カミさんの「今しかない」の発言になるものだ。足腰は立っても、長時間になると痰が絡んで咳払いが多くなったり、利尿剤の服用でトイレが近くなったりすると、もうアウトだから。

ということで、初台まで行ってきた。昨日カミさんが「場所はどこ?」と聞いてきたので「初台」と答えると、「ウソ!私も初台よ。」とのこと。ちなみに我が家は双方放し飼いで、お互いに行きたいコンサートに勝手に行っている。そうなるとカミさんはソロか弦楽四重奏まで、小生はオーケストラものと別れてしまう。話を戻すとそこでわかったのが、カミさんはオペラシティ、小生はオペラパレス(新国立劇場)ということだった。まぎらわしい。

初台の駅では、新国立劇場とオペラシティと、しっかり分けて案内が書いてある。また降りても、行き先は色分けしてあるので、迷うことはない。しかしさすがに新国立劇場、大きい。

内容を細かく書くことは省略するが、楽しめた。オーソドックスな演出で、変に時代を現代に持ってきてないのが、オペラ初心者にとってはありがたかった。有名な夜の女王のアリア、調性は明るいけど、あんな怖い場面で出てくるのだ。新国立劇場はオペラパレスと言うだけあって、舞台が大がかりに転換できる機能を備えている。写真を撮れないのが残念。代わりに、展示してあったパパゲーノとパパゲーナの衣装をお見せする。

余談だが、スギ花粉がピークを越えたせいか、マスクがずいぶん少なくなった。小生はスギではないので、4月いっぱいダメである。

昨日会社で「積ん読」になっていた電気学会雑誌、その号は「磁気を利用する身体にやさしい治療」の特集号だったのだが、それを見ていたところ、「磁界による抗がん剤作用の増強」という面白い記事を見つけた。大腸菌細胞での実験だが、50mT(テスラ)の磁界の中では、抗がん剤の作用がおおむね1.3倍になるというものだ。

50mTの磁界がどのくらいかというと、MRIの中が3Tから7Tだからそれの1/100。地磁気が60μTくらいだから、かなり強く、その気で作らないと出ないレベルである。小生あたりはガウスで言わないとぴんとこない世代で、50mTは500Gになる。モーターの中(固定子と回転子のギャップ面)の1/10くらいである。やはり、かなり強い。

小生が考えたのは、抗がん剤で効果が上がるのなら、インターフェロンも効果も上がるのではないか、ということだ。IFNを注射した後に高圧酸素治療器のような箱の中にしばらく入っていたらIFNの効果が上がる、ということにでもなれば、皆さん狭っ苦しいことは我慢して入られるだろう。

ということを考えながらよく読んでいたら、どうも分子量の多い抗がん剤は磁界の効果があまりないようなのだ。分子量が1000クラスの抗がん剤は効果が1.3倍になるものの、分子量15,000のジノスタチンでは1.03倍と、ほとんど磁界の効果が見られない。ではインターフェロンの分子量はというと、これが2万から6万、ちょっと効果がありそうもない。しかもペグになるともっと分子量は多いから、IFNの注射をして磁気ボックスに入るという夢は、泡と消え去った。

この磁界をかけて薬効を上げる研究は、金沢大学工学部の柿川真紀子先生が行われている。興味のある方は、研究室のホームページへ。

![]()

面白い本である。出版された時の内容紹介で、これは面白そうと思ってはいたのだが、買うのが遅れて映画化される頃に買ってしまった。で、今度は映画である。今までに原作を先に読んでから映画を見て、失望しなかった作品は数えるほどしかない。原作と映画は全く別の作品とは言うものの、原作の持っている世界から全く離れてしまったら、失望する。最近では、「天地明察」がそうだった。それでも、今回も性懲りもなく映画を見に行った。原作を読んで、映画化しやすい素材と思ったからだ。

もっと早く見に行くつもりだったのだが、なんだかんだいろいろあって、遅くなってしまった。遅くなるとシネコンでの一日あたりの上映回数が減り、変な時間しかやっていなくなる。変と言うことはないのだが、サラリーマンとして不便な時間という意味だ。ところが上映館をいろいろ調べたら、同じチェーン館(小生が会員カードを持っているのは、109シネマズ)で、場所によって上映開始時間がいろいろ違うことがわかった。会社が終わって出発して間に合うところはみなとみらいだが、外出した時に早めに終われば、他の場所で間に合うところがいろいろあった。たまたま東京ビッグサイトでの展示会を見に行くついでがあったので、そこで終わり次第に行けるところを数店ピックアップしておいた。

肝心のビッグサイトだが、人混みの中を歩き回るのは病み上がり、と言うかまだ風邪が抜けきらない身にはつらく、早々に切り上げた。それから行ける映画館へ、早く言えば、会社をサボって映画に行ったようなものだ(^_^;。その映画館、平日の午後3時過ぎでがら空きと思ったのに、結構人が入っていた。たまたま1000円で見られる割引デーだったからかもしれない。学生さんのような人が多かった。

その映画、予想とはかなり違っていたが、それはそれで1つの作品として楽しめた。特に完成した辞書の装丁、きれいだった。ただ映画だから、突っ込みが浅いと感じるところはいろいろあった。例えば馬締が最初に「右をどう説明する。」と聞かれた時に、思想としての右の話はすっぽり抜けており、原作で一番感動した「料理の感想に複雑な言葉は必要ないが、修行のためには言葉が必要。」のシーンがすっぽり抜けている。それでも、映画としての作品はきちんとまとまっていると思った。一つだけ難点を点けるとすれば、宮﨑あおい演じる板前さん。食品を扱う身ならば、板前帽をかぶるか、ねじりはちまきをしてもらいたかった。あれは髪の毛が料理に落ちるのを防止しているものだから。

全くの余談で、姉(長姉)が学生時代(短大だったので、正確には「学生」ではないのだが)、小学館で百科事典「ジャポニカ」編集のアルバイトをしていたことを思い出した。「ジャポニカ」が第1巻から順次刊行され始めたのはその数年後だが、その第2巻には歴史に残るような数の誤植があった。この映画を見ていて、ふっとそんなことを思い出した。

![]()

小生の結婚記念日は、1973年5月12日、ちょうど40年前だった。つまり、結婚40周年を迎えたことになる。調べたところ、ルビー婚式と言うそうだ。ルビーの指輪でもプレゼント、と話が進みそうなところだが、カミさんは装身具、身体に直接付けるものが嫌いなので、気を使わなくて良いのは助かる。

40年間いろいろなことがあったが、お互いに未だに現役、小生はサラリーマンの、カミさんは主婦の(「主」という字が多少気になるが(^_^;)、やりたいかやりたくないかは別として、現役を続けていられる状態にあるのはありがたいことだ。幸運に恵まれた、と言うより、決定的な悪運に合わなかったという幸運に感謝である。

こういう時の感謝は、誰に対してだろう。小生は晩酌する時には毎回PEG-IFNに感謝しているが(笑)、人生の幸運は、人知を越えた、人の運命を司る何かの存在、と言うところだろうか。ある人はその存在を神と言うのだろうが、小生のイメージの中の「神」は人間に近すぎ、イメージに合わない。

今までは毎回こういう節目は旅行をしていたのだが、来年サラリーマン生活の完全卒業をひかえて引っ越しも計画しているため、しばらくは様子見である

![]()

NHKスペシャルの「病の起源」を見始めた。いやあ、面白い。第1回はガンだったのだが、人類の進化の過程で得た特性、脳の巨大化とか、繁殖期がない(言い換えれば、年中繁殖期)事などの特性が、ガン細胞の増殖システムにそのまま取り入れられているのだ。やはり動物の中でも、人類が一番ガンになりやすいようだ。

中でも興味を引いたのが、人類の発生時の状態からずれた生活をすると、ガンになりやすいということだ。人類はアフリカで発生したが、そのアフリカでの生活、昼間活動して夜寝る、昼間は紫外線をたっぷり浴びる、という生活から逸脱すると、ガンの発生率が上がるそうだ。具体的に言うと、紫外線は皮膚ガンにならない範囲でたっぷり浴びた方が良い、夜起きている生活はガンになりやすい、など。

夜起きているとガンになりやすいと言っても、仕事の都合上(例えば、警察官、消防官、看護師さん、輸送関係の従事者など)でやむを得ない方もいらっしゃる。一般的に、日勤、交代勤務、夜勤専門、の巡で手当が高くなるが、ガンの発生率の増加も、その順序だそうだ。手当の増額は、ガンになる危険度増加の危険手当も込みだったのだろうか。

夜行列車の多いJR貨物は機関士不足で悩んでいるが、この話が広まると、ますます機関士のなり手が不足するかもしれない。

先日人事部長がやってきて、7月からの向こう1年間の契約更新を行った。「シニアマネージャー」とか言っているが、正式な身分は契約社員である。その契約書には、「最終契約」とか言う文言も入っていた。つまり、「これで最後ですよ」という契約書だ。

うちの会社では、定年後残れるのは65歳までと決まっている。ところが65歳までというのが有期契約の5年間に当たり、改正労働契約法の5年間の有期契約の制限期間とも、一致してしまうのだ。来年の6月末で、完全引退となる。

以前は定年後5年過ぎてもそれなりの技術を持った方は、今度は本社ではなく工場が雇う「パートのおじさん」として何年か勤務されている方もいらっしゃった。ところがこの手も最近は使えなくなった。小生に対してもこの手を使おうと考えている人間が会社に数名いるが、無理である。

小生に来年の7月以降仕事をさせようとすると、1)取締役にする(絶対ない!)。2)「凡吉工務店」にして事業者契約にする。と言う手がある。事業者契約は万一の時の保証がないので、やりたくない。来年の7月以降は、年金生活者になる。最後までフルタイムなので、落差が大きいのだが。

ただこの有期契約の制限、海外も含め他の会社だったら、自由に契約できてしまうのだ。小生と同じような立場の方は大勢いらっしゃると思うが、海の向こうから好条件で招かれて、行く方もいらっしゃると思う。日本の技術が海外流出してしまうことが問題視されているが、国が流出するように仕向けているので、どうしようもない。

お盆休み中に、ジブリのアニメ映画「風立ちぬ」を見てきた。ストーリーの話をした時にカミさんは、「男のおとぎ話!」と言っていたが、これは宮崎駿監督の壮大なおとぎ話である。

ジブリのアニメに出てくる鉄道車両は、デフォルメはされているがそのモデルの特徴が良く出ている。今回出てきたのは、蒸気機関車では86(8620型)と96(9600型)。それに碓氷峠のアプト式10000(後のEC40)だ。はっきり読めた96のナンバープレートは79601、これは門司にいた機関車だ。おそらく、何かの写真を参考にされたのだろう。

自分ではわからないが、出てくるものや景色が、「3丁目の夕日、戦前版」なのではないかと思った。設計室も、あんな感じだったのだろう。小生が昭和46年(1971年)に北九州で電機会社に入った時の設計室も、T定規をドラフターに変えただけで、同じ雰囲気だった。計算尺がアップになったが、あのカーソルはヘンミのものだ。小生も会社から支給されたヘンミの計算尺を、モーターの特性計算に使っていた。

その頃の設計室は、たばこの煙だらけだった。それに工場の機械油の焼けるにおいと相まって、髪の毛や服ににおいが付いたものだ。この映画に禁煙学会からクレームが付いたそうだが、この時代を描くには、たばこは避けられない。現代の基準で過去を裁いてはいけないのだ。

話題となったエヴァンゲリオンの庵野監督の声優起用だが、うまい下手以前に(本職の声優さんは、「下手」と言っていたが)画面の顔と合わない。童顔で目のきらきらした、少年の面影を残したような青年に、低いぼそぼそとした声は合わない。

最後に重箱の隅の話を一つ。東京帝大の学生だった堀越二郎青年が紙を広げて鉛筆を出す時、ダース箱とおぼしき箱にきれいに削った長い鉛筆がぎっしり入っていた。当時は、こんな贅沢な鉛筆の使い方は出来なかったんではないだろうか。しかも鉛筆の軸色は「ユニ色」。あの色は、それまでどこも使ったことの無い色として昭和32年に採用されたと聞いている。その点会社に入った後の濃い緑色の軸は、ファーバーカステルの9000番の色で、世界の高級品だから航空機の設計現場にはぴったりである。ただここでも鉛筆はたくさん箱に入っていた。高度成長期でも「ユニ」を設計に使った方は、「新しい製図用鉛筆は短くなった鉛筆と交換でないとくれなかった。」とおっしゃっていたので、実際は1本の鉛筆(製図の場合は硬度の違うもの各1本)を、削りながら大事に使ったのではないだろうか。

小生が携帯電話の音声通話を使うのは、カミさんと別行動になったときくらいである。以前は毎日の電話など入れていなかったのだが、友人が硬膜外出血で倒れて、定時連絡が無かったことで発見されてからで、そろそろいつ倒れても不思議はない歳なので、毎日連絡を入れるようにしている。と言ってもカミさんの性格から、定時連絡が無くても2,3日放っておかれるようないやな予感が(^_^;。

その滅多に使わない携帯電話だが、しばらく前から電話をかけるときに無音状態が続くようになった。呼び出し音もしないし、相手が出たかどうかもわからない。こういう時の確認に天気予報を聞くのだが、全く聞こえないん。あちこちいじったり、しばらく放っておくと直るので、どうやら中央の折りたたみ部分のケーブルか、コネクタがいかれたようだ。すでに4年使っているので、買い換えることにした。急遽思い立っての買い換えなので、事前準備は全く無しである。

スマホには、しない。あんな触ったところと違う文字や数字が出てくるようなタッチキーは、遊びには使えても、緊急時の使用が考えられる電話機には使えない。で、いわゆるガラケーなのだが、AUでは昔のタイプの携帯電話はもう京セラ一社しか造っていないことがわかった。機種も2つしかないので、ある意味選択には困らない。昔カシオが出したほとんどデジカメみたいなものが欲しかったのだが、ごくごく当たり前の、カメラの解像度は悪そうな機種になった。

ヨ○バシカメラの売り場でいろいろ聞いてみて、新しいものからICカードが小型に変わりつつあることがわかった。小型に変わると、一旦買ってまた自分で昔の機種に戻すことはできない。幸い今回のものはそのままの大きさで、あとで自分で昔の電話機を動かせる。と言うのも、モバイルSuica、エキモ(乗換検索)、ブックオフのポイントと、メモリーのどこまでがICカードでどこまでが本体なのかがわからず、帰ってじっくりやりたかったからだ。メールアドレスは引き継げないと思っていたら、こちらも新しい機種にそのまま移動した。AUからAUだったからだろう。

さて古い携帯のメモリーだが、モバイルSuicaはICカードの差し替えでは移行できないことはわかっている。早速やり方をパソコンから眺め、これは覚えられないと思って印刷し、無事移行できた。ただ移行するときに登録の携帯メールアドレスを聞かれるので、機種と一緒に会社も変更したら、移行がもう一手間かかりそうだ。

昔は古い機種と新しい機種の同時並行作業が必要だったエキモは、新しい機種だけで良いようになった。これは楽だ。ブックオフのポイントはICカードに記憶されるので、作業の必要はなかった。ただ画像は消えているので、10ポイントたまったときにどうなるかがわからない。結局古い機種での事前操作が必要なのはモバイルSuicaだけで、この一つだけなら事前準備も可能だった。おそらく次のモデルは京セラもICカードを小型化するだろうから、次回の買い換えは事前準備をした方が良い。ただ次回の買い換えの頃世の中がどうなっているか、全く違ったものになっているかもしれない。

![]()

13日から16日まで、実家の片付けで熊本に行っていた。いよいよ売却が決まり、最後の片付けである。今週からは、もう勝手に入れなくなる。

実家は築130年くらいの古い大きな家なのだが、いろいろ改造してあるので建築当初の様子はとどめておらず、また場所も今回世界遺産の候補になった三角西港とは離れているので、文化財価値はない。買った方が取り壊すそうだ。

実家を相続したのは姉2人で、小生のものではないが、そこに小生のものが「置かせてもらっている」状態だった。特に離れは、大学を卒業した後下宿から荷物を引き払ったものをそのまま入れたので、タイムカプセルのような状態だ。今までにアルバムなど必要なものは持ちだしていたので、最後に少し持ち出し、残りはすべて廃棄処分にすることにした。

三角町(現、宇城市)の中心部はほとんど埋め立てによって造られたところで、九州鉄道によって三角線が開通したのは明治32年だが、この時も駅用地は埋め立てだった。なおこの時の駅は現在地より1kmほど手前だった。三角町史によると、小生の祖父が会社を興したのがこの頃で、この家はその頃の造りのようだ。ただ昔は当時の駅前にあったようで、明治36年に三角駅が現在の場所に移転した後、小生の家も今のところに引っ越してきたようだ。今は改造でなくなったが、以前は移転する前のほぞの跡が残っていた。

この時ついでに持ってきた「三角町史」には、今まで疑問に思っていたことが結構書いてあった。旧十條製紙の貯木場は、十條製紙が海面使用の許可を取ったのが昭和23年で、それ以前は何かと思っていたのだが、会社名が違うだけで、ずっと八代の製紙工場の貯木場だったようだ。

小生が持っていたE.E.スミスの「レンズマン」シリーズは、全巻そろっていたはずだが散逸し、残っていたのは半分だった。全巻そろっていたら、古本屋に高く売れたのに!ただ九州は日差しが強く、カーテンを閉めていた部屋でも、すごい日焼けである。本があんなに日焼けしていたら、高値は無理かな。

半年に1回の、肝臓の定期検査に行ってきた。著効後7年半、治療終了後9年に当たる。

今回はエコー検査の無い回なので、血液検査だけである。GOT=18、GPT=13、HCV:検出せず。そのほかの値も、白血球=4700,赤血球=499万、血小板数17万4千と、ごく順調だ。変わったところでは、HBs抗体が+でそれこそ歩くB型肝炎ワクチン状態だったのだが、その数が半年前の14(詳細の単位は不明)から今回294に上がっていた。先生も「どうしたんでしょうね。」と言っていたが、元々HBs抗原が消えてHBs抗体が出現するのは「治った」状態なので、特に問題視されていない。

現在著効後7年半で、本当ならあと2年半で「無罪放免」、半年に1回の検査も不要になるのだが、あと2年半経てば小生は67歳、もう立派な「高齢者」でそちらの方から定期検査は継続しなければいけなくなる。

余談だが美人のY先生、二人目のお子さんも生まれたので、さすがに半年前は少しくたびれた感じだったのだが、今回は見事復活された。少しお子さんに手がかからなくなってきたのだろう。

帰りにこの時期だけ顔出す地元の消化器内科に行き、大腸内視鏡検査の予約を入れてきた。前回ポリープでは無いが組織を取ったので、今回はその後の確認も兼ねている。

![]()

日曜日(6日)に、第一生命ホールでの「モーツァルト・ガラ・コンサート」に行ってきた。モーツァルトのコンチェルトの3本立てで、ヴァイオリン協奏曲第5番(トルコ風)は前橋汀子さん、ホルン協奏曲第4番は福川伸陽さん、ピアノ協奏曲第12番は児玉桃さん、オーケストラは山口裕之さんをコンマスとしたN響メンバーによる室内オーケストラ、という豪華版である。その中で小生の目当ては、ホルン協奏曲だった。

福川さんはソロ慣れしているというか、N響の先輩方を従えて堂々としたものだ。さすがは音楽コンクール第一位。音も明るく、伸びやかだ。ホルン協奏曲の第4番の2楽章は、ホルンソロにオーボエがきれいな音でかぶさってくるところがあるのだが、ここをきれいに聴かせてくれる演奏はなかなかない。この日はさすが名手の青山さん、きれいな音を響かせてくれた。そして華やかな第3楽章と、「こういう演奏が聴きたい!」と思っていた通りの演奏を聴かせてもらった。

福川さんは、うまい。現在N響だが、日高さんが抜けた穴をしっかり埋めてくれるようだ。しかしホルンの名手は貴重だから、N響も早く首席奏者にするなりそれなりの待遇にしておかないと、逃げられるぞ。

![]()

先日、今は部長になった元同僚が、昔小生が造った機械に最近異常が出ているという話を持ってきた。造ったのは13年前だが、ボタンを押したら全自動で動くように造って、トラブルらしいトラブルも起こらなかったので、機械がわかる人が誰もいないということなのだ。大昔に取った杵柄の出番になってしまった。

その機械の制御プログラムは、小生が10年前まで使っていたPC-9801NX/C(懐かしいなあ)のハードディスクに入っている。定年になるときに、パソコンやらインターフェースケーブルやらを全部生産技術の担当者に渡してしまったので、手元には何もない。担当者に聞いたところ、その9801はLCDがダメになり、倉庫(使われなくなった建物)に置いてあるということだ。とりあえず、探しに行った。

倉庫の中はわりと片付いているので、98はすぐに見つかった。電源を入れてみると、「ピボッ」という懐かしい音で起動するのだが、画面は真っ白だ。LCDのバックライトがいかれたと思っていたのだが、バックライトではなく信号ケーブルがやられているようだ。これは修理するのも大変である。ところが同じところに、もう1台NX/Cがあり、それは電源を入れるとちゃんと動いた。そして、ハードディスクには何も入っていないようだ。そこで、ハードディスクを交換することにした。

NX/C2台を抱えて実験室に戻り、小生が昔使っていた5号機からハードディスクを抜き出し、もう1台の7号機の方に入れ、電源を入れると見事DOS-SHELL(懐かしいなあ)が立ち上がった。DOS-SHELLの操作など全く忘れていたのだが、触っているうちにだんだん思い出し、必要なプログラムをフロッピーディスクにコピーした。小生の98には1.44MBFD対応ソフトを入れておいたので、こういう時には役に立つ。そして今使っているWindowsXPマシンにUSB接続のフロッピードライブを繋いでプリントし、じっくり確認した。NX/Cのままでも確認は出来るが、プリンタは全部ネットワークプリンタなので、そのままでは印刷が出来ないのだ。

中身が確認できたところで、来週機械の確認をやってくる。意外と単純な原因のような気がしないでもない。

![]()

16日の台風の後、自宅のパソコンがインターネットに繋がらなくなった。小生のインターネット接続は光ファイバー、それも集合住宅なのに一軒家用の配線だが、いつ開通したのか調べたら何と2005年7月だった。当時はTEPCOひかり、現在ではAUになっている。

その光配線が、繋がらなくなった。正確に言うと、繋がることは繋がるのだが、実用に耐えないくらい遅いのだ。IEで繋ぐと、文字だけのホームページなら1分くらい待っていると何とか出てくるものの、写真が入っていると全くダメの状態である。電線なら台風の雨でどこかでショートすることもあり得るが、光だとそれもなく、あり得るとしたら電柱から下がっている部分の接続部がおかしくなったか、だ。

AUの窓口に問い合わせたところ、ホームゲートウエイがおかしい可能性があるとのことで、新しいものを送るから交換してくれ、と言ってきた。今日その新しいホームゲートウエイと交換したが、やっぱりダメだった。再度連絡し、今AUが配線のチェックを行っているところである。結果は今日22時までに連絡が来ることになっているが、そう簡単ではないようだ。

この間はどうやっていたかと言うと、仙台で使い物にならずに放り出してあったWiMAXと、ザウルスのバックアップ以外は出番が無いB5ノートを使ってメールの確認はしていた。しかしB5の小さい画面では何とも使いづらく、USB接続のWi-Fi子機を買ってきた。今はWiMAXのポケットルーターと、このWi-Fi子機を使って、いつものデスクトップで書いている。昔はパソコンには必ずモデムが付いていたので、いざというときはダイヤルアップが使えたのだが、今はモデムは付いておらず、売っているものも探すのが大変である。しかし、非常用に別回線は確保しておいた方がやはり良さそうで、解約しようと思っていたWiMAXの寿命が延びそうだ。

非常用と言えば、小生は非常時を考えて、電話機はスマートフォンではない従来型(いわゆる、ガラケー)である。従来型なら突然目が見えなくなっても(その可能性があるから怖い)手探りで110番か119番ならかけられる。また固定電話も光回線は使わず、NTT回線のままだ。しかも電源の要らない600型(昔の黒電話)も保管してある。小生の自宅の中は電波状態が悪く、携帯があまりつながらないのだ。

その目だが、このところ左目に違和感があるので、今日眼科に行ってきた。半年前に角膜潰瘍をやっているので、ちょっと心配だったのだ。結果は角膜には問題なく、結膜がアレルギー症状で炎症を起こしているということだった。このところ鼻水が出て、時々鼻血まで出ると言ったら、「それは花粉症です。」とのこと、アレルギー対策用の目薬が出た。春だけではなく、とうとう秋にもおかしくなってしまった。

![]()

記憶がないと言っても、政治家の話ではない(笑)。内容は、MS-DOSの話の続きである。

PC-9801NX/Cが復活したところで、ハードディスクの中にある制御用プログラムを少し出しておこうと、FDにコピーした。そうしたら違うディレクトリ(確かこういう言い方だった)の中に、先日引っ張り出したプログラムと似たような名前で、末尾が2になっているものを見つけた。MS-DOSはファイル名に英数字8桁しか使えなかったので、母音を省略したり、あの手この手でわかる名前を付けていた。その一環のような名前だった。

古いファイルも新しいWINDOWSのプログラムで読めるので(自動変換するが)、読み出してみると、いろいろ変更されている。しかしその変更の仕方が小生そっくりで、一体誰がやったのだろうと思った。日付は2006年、ちょうど小生が目の(桐沢型ぶどう膜炎の)手術をやった年で、プログラム作成は2回の手術が終わって退院した後だ。

今度は今使っているパソコンの中を、その頃の日付の書類が無いか探したら、何と2006年11月に小生が書いた改造報告書が出てきた。プログラムの変更箇所を言葉で書いたらこうなるというような書き方で、おまけに「生産技術に頼んだら人手がないと断られたので、自分でやった。」とまで書いてある。となると、プログラムを変更したのは小生なのだが、そのところの記憶は全くない。

高校の同窓会で元女子生徒から、「海外での子育て、大病、親の介護など大変なことがあると、昔の記憶が消えてしまう。」という話を聞いたことがある。小生のは昔の記憶が消えたわけではなく、入院中のことなどは覚えているので、大変なことだけ覚えていて、その回りのことが記憶からすっぽり消えてしまっているようだ。やはり大変なことがあると、いろいろ記憶から抜けてしまうようだ。なお小生の桐沢型ぶどう膜炎はヘルペスが原因だが、このヘルペスが脳に入ると、ヘルペス脳症と言って記憶障害を起こすそうだ。ひょっとしたら、、、まさかね。

話は変わるが、今日は東京芸大美術館に、仏頭展を見に行ってきた。目当ては仏頭ではなく、木彫の十二神将である。やはり鎌倉彫刻は、すばらしい。よく見たら、各神将は頭にそれぞれの十二支の飾りを付けていた。各神将と十二支の結びつきが確立したのが鎌倉時代と言うから、こういうことになったのだろう。

![]()

不調だった光通信が、やっと治った。

昨日(20日)に修理の方が来てくれ、屋内配線の機器を取り替えたり(結局、総取り替え)コネクタの作り直しをしたりしたのだが、結局改善しなかった。原因は小生の家(というより、部屋)の中では無く、もっと上流とのことである。今日(21日)屋外作業をやったそうで、午後屋外作業完了の連絡があった。そしてまた夕方来てもらえることになったのだが、屋外作業が終わった割にはホームゲートウエイは赤ランプが付いたままで、改善しない。再度訪問を受け、光の強度を確認し、再度コネクタを作り替えて接続したところ、通信が回復した。

工事の方がKDDIに連絡をしていたのは、「T分岐のところで、、」と言っていたので、小生が思った通り電柱での分岐部の異常だった。やはり台風の影響だろう。

回復してみると、Wi-MAXより数段速い。小生は贅沢に慣れてしまってこの光回線を使っているが、会社の同僚はコスト削減のため、Wi-MAX1本である。さて年金生活になったら、どうしようか。

会社から、iPhone-5Sが支給された。R&Dの大卒社員(何とか職という名前が付いている)全員で、正社員ではない(身分は契約社員)小生にも回ってきた。他の事業所は構内PHSが支給されており、横浜は設備の関係でまだだったのだが、キャリアがソフトバンクのため、iPhone同士の通話は日中無料なので、構内PHSに代えてもコスト的に合うようである。

いきなりぽこっと渡され、それに人事部作成のマニュアル付き。初期設定は自分でやれということだ。マニュアルと多少違うところもあるが、まあともかく設定完了。ところが、使い方がわからない。付いてきた説明書は、ボタンの説明のみ。肝心の電話のかけ方、受け方がわからない。iPhoneは感覚的に理解できてマニュアル不要、と言うのが売りのようなのだが、小生はどうも他の人と感覚が違うようで、説明書がないと全くダメである。そこでネットで検索したら、電話のかけ方、受け方など「常識」と思われているのか、iPhoneのホームページにはない。他のところを検索したら「ばーちゃんでもわかる」という、誰か他の人がやっている解説にあった。まあ小生もじーちゃんの歳だから良いけど(怒)。

iPhoneはスタンバイ(スリープ)中にかかってきた電話は、スライドさせて受けるのだ。これは、生理的に合わない。そして待ち受け画面で受けるときは、ご丁寧に「着信拒否」と「応答」のボタンが並んでいる。人間工学、全く無視である。しっかり確認して受けないと、えらいことになりそうだ。

メールも、会社のメールアドレスを入力したら、送信拒否に合った。もう一回、変換を無視して全部手入力したら、届いた。見た目は、変わりはない。どうなっているんだろう。

あまり使いたくないので会社に置きっ放しにしようと思ったら、緊急連絡はこちらを使うので必ず自宅に持って帰ること、というお達し。ただでさえ多い荷物が、また増えた。

使ってみると、スマホ「もどき」のウォークマンZではアクセスできなかったえきネットにアクセスできるなど、それなりのメリットはある。ただキーボードを押すと隣の文字が出てくるし、アルファベットをキーを何回も押しながら出すのは、いらいらしてくる。

やっぱり、スマホは嫌いだ。

![]()

大腸の内視鏡検査を受けてきた。

この検査、去年も書いたが、検査前日の食事制限から始まる。ともかく消化の良いもの、そして繊維質がないもの。牛乳系は、腸に膜を作るからダメである。朝食はバターを付けないパンに、去年はジャムの実の無いところを選んで付けたが、今年は蜂蜜。こちらの方が安心である。昼食は何も入れない、関東風に言えばかけうどん、関西風にいえば素うどん。会社の食堂は、うどん・そばの日とラーメンの日が一日おきなので、ラーメンの日でなくて良かった。夕食は白がゆに具のない味噌汁。これを20時までだ。緑茶・紅茶は自由なので、会社で朝飲んでいるコーヒーは紅茶に変更。夜も22時頃紅茶を飲んだ。

そして、下剤を飲んで寝る。最初のときこの下剤が効きすぎて腹痛があったので、2回目からは先生と相談の上量を8割に減らした。去年はそれでOKだったのだが、今年は3時頃心臓の鼓動が早くて目が覚めた。その前は地震で目が覚めており、今夜はゆっくり寝られないなと思って一眠りしたら、今度は腹痛で目が覚めた。時計を見たら、5時少し前である。トイレに行った頃から腹痛が激痛に変わり、脂汗が出てくる。しかしどうしようもないので、痛いのを我慢して座り続けるが、床には汗が点々としずくとなって落ちている。やっと何とか収まった頃トイレから出たが、パジャマは汗びっしょりで濡れたようになっている。上だけ脱いで汗を拭き、とりあえずそのまま布団に潜り込んだ。しばらくして落ち着いてから、タンスのある部屋(カミさんの寝ている部屋)に行って新しいパジャマを出し、上だけ着替えてまた寝た。この時は6時を回っており、カミさんはそれから寝られなかったそうだが、小生は8時までしっかり寝た。

8時に起きたときには腹痛はちゃんと治まっており、8時15分くらいから腸洗浄剤の製作にかかる。製作と言っても容器の中に水を入れて溶かすだけだが、これが寒いときには全く溶けない。そのために本格的に寒くなる前に検査日を持ってきているのだが、今回も楽に溶けた。去年のブログを見たらワーファリンを飲み忘れているので、今年はこの時点でしっかり飲んだ。

この洗浄剤、2リットルを2時間かけて飲むのだが、コップ一杯を10分から15分といったペースである。クリニックで聞いた話では、この2リットルが大変という方が多いそうだが、小生はこちらは平気だ。説明書には、「1リットル飲んだときに1回目の排便があることを確認」と書いてあるが、小生はその位ではまだ出ず、最初の排便はいつも1.5リットル飲んだあたり(飲み始めてから1時間半)だ。

腸洗浄剤を飲み終わり、排便も一段落したところでクリニックへ。逆に検査時刻に合わせてそうなるように、飲み始めの時間を決めている。ただ排便は一段落したと思ったのに歩いたせいか、クリニックに着いてトイレに直行した。

検査は去年から先生も小生の腸の癖がわかって(小生の大腸は、1993年の腹腔鏡のあおりで、上の横に走っている部分が癒着している)、手際が良くなったのか、検査開始時から終了まで寝っぱなしである。本当にこの検査は、クリニックにたどり着けば後は楽だ。ただこれも開業医の先生だから出来ることで、大病院はなかなか麻酔を使ってくれないので、苦痛を伴うようだ。

麻酔が覚めてから説明を受けたが、今回はポリープは見つからず組織検査も無く、初めて「見ただけ」で終わった。「強いて挙げれば、痔くらい。」という異常なしである。今まで間は2回とも組織を取っていたので、その傷跡確認のために毎年内視鏡検査をやっていたのだが、潜血検査で+になったような場合は別として、次は2年か3年後で良いそうだ。やれやれ。

先日、仙台を引き払った。運送屋さんと別に、エアコンを取り外す電気工事やさんが来る。エアコンを取り付けるときには、二人がかりで四苦八苦していたのが、一人で来て、あっという間に取り外して梱包できるようにまとめていった。さすが、プロ!

運送屋さんも、荷造り運び出しの手際が良いこと。同じマンションに住んでいるという非番の従業員さんまで出てきて、2時間弱で積み出した。

今回の行ったり来たりは、たまたま「大人の休日」期間にぶつかったので、大人の休日パスである。行きは「はやて」のE5系だったが、帰りは「こまち」にしたところ、E6系だった。E6系初乗車である。E6系のシートもE5系と同じで枕位置が調整できるのだが、在来線区間の長時間乗車を考慮してか、シートの頭の位置の左右が少し出っ張って頭持たせになるようになっている。これは眠るときには実に快適である。そして、揺れない。2編成を連結して走ると、連結部間で空気の流れが乱れて揺れやすいのだが、見事に揺れない。たいしたものだ。

この東北新幹線で左側の席(A席)に座っているとする。仙台を出て住宅地を抜けて広瀬川を渡ると、建設ラッシュの地域がある。「あすと長町」で、元国鉄長町操車場跡地の再開発だ。ところが新幹線に隣接している長町駅をすぎると、眼下には仮設住宅が広がる。そう、大震災から1000日以上経っているというのに、未だに「仮設」なのだ。仙台市内は復興が早いので、もうかなり復興が進んでいるような錯覚に陥るが、実はまだまだなのである。また途中で、がれき輸送専用列車(下り列車なので、がれき専用コンテナの回送)とすれ違った。三陸のがれきを首都圏に運んで処理するもので、まだ専用列車で運ぶだけのがれきが残っていると言うことだ。仙台は引き払ったが、このことは決して忘れてはいけないと思っている。

週末は岡山へ。「のぞみ」はほとんどがN700系だが、最近N700Aが増えている。ところがこれは博多行きに重点的に運用されているようで、広島行きにはほとんど入らない。そこで今回は、博多行きの切符を取った。予想通りにN700A、2000番台の改造編成だ。ところが、なぜかよく揺れる。N700系は700系より揺れないはずだったのだが、蛇行動はあるは、細かい上下動はあるは、メモを取るのにも苦労する。以前は東北新幹線から東海道新幹線に乗り換えると、揺れないと思ったものだが、いつの間にか、逆転していたようだ。線路が原因のような揺れも感じられるのは、「リニア」に力を入れて新幹線のメンテがお留守になっているのではないだろうか?

岡山のアパートは洗面所の入り口が狭く、仙台で使っていたドラム式の洗濯機が入らない。東京の古い全自動は60Hzに変更ができず、レンタルにした。照明も付いていない部屋があり、こちらもレンタルだ。電話で話して、ぶら下がる蛍光灯を頼んだつもりだったのだが、来たのは直取り付け型のLED調光式。すでにお金は払ってあるので影響はないのだが、予定より立派なものが来てしまった。運送屋さんに聞いたら、今は全部このタイプとのこと。とすると、蛍光灯とLEDと両方載っているカタログはいったい何なのだろう。

エアコンの取り付け工事も、職人さんが一人で来た。室内機は2階、室外機は1階という配置になったのだが、これも長いはしごをかけ、あっという間に取り付けてしまった。こうやってみると、エアコンを買ったときの取り付け工事の下手さが目立つ。

若干のトラブルは残っているものの(このトラブルについては、後述)引っ越しは無事終了し、東京へ。携帯電話からEX予約で検索したら、博多発の「のぞみ」の間に「さくら」から乗り継ぎの便があったので、それを予約した。ところが岡山で切符を発行したら、乗車券も付いてきた。みどりの窓口で聞いたところ、デフォルトが乗車券付きになっており、携帯では特急券のみに「変更」する操作が必要とのこと。一回全部払い戻し扱いになり、それから再操作。発車時刻は迫るしなかなか特急券のみにならなかったのだが、2回の変更操作でやっと特急券だけを発行することが出来た。

さて久しぶりの「さくら」、8000番台のJR九州所属のN700系である。ゆったりとした4列シート、300km/hでも安定した走り、こうでなくてはいけない。贅沢な旅を堪能し、新大阪で乗り換え。別のホームなので、この乗換が手間だ。乗客の便を考えれば同じホームでの乗り換えにすれば良いのだが、そうすると安くて(「さくら」は「ひかり」料金である)て豪華な「さくら」に人が集まって料金の高い直通「のぞみ」の乗客が減るので、警戒しているのだろう。新大阪からは普通のN700系、ところが、これが揺れない。いつものN700系の走りである。岡山に行くときのN700Aの揺れは、一体何だったのだろう。行きが第8編成、帰りが第61編成で、新しいのは確かなのだが、N700Aに改造するために入場しているので、その時整備はやっているはずだ。それでもあの蛇行動が起こっているのなら、N700A化のときに台車のチェックなど基本的な整備を省略したか、整備のレベルが落ちたかのどちらかだろう。JR東海、大丈夫かな?

![]()

胃の内視鏡検査(俗に言う、胃カメラ)に行ってきた。去年は11月だった。毎年この時期になるのは、会社の成人病検査が10月にあり、それを受けて「おっ、やらなきゃ。」となるからである。去年は胃カメラ→大腸内視鏡の順だったのだが、今年は大腸内視鏡が先に来たため、胃カメラが12月になってしまった。

昨日から風邪気味で、のどが腫れたときの胃カメラは地獄なので、昨日このクリニックに来て風邪薬をもらってきた。先生は「(胃カメラの前には)1回しか飲めませんけど。」と言っていたが、のどは腫れずに無事受診できた。

その結果はと言うと、「異常なし」。去年ポリープが見つかったのだが、きれいに消えていた。小さなポリープだと、出たり消えたりするようだ。十二指腸にもびらんがあったのだが、これもなくなった。最近特にストレスが減ったとも思えないのだが、減ったのだろう。ともかく、良いことである。

先生から画像を見せてもらいながら気づいたのだが、食道と胃の境は、線を引いたみたいにはっきり分かれている。粘膜が違うそうなのだが、全く色が違い、線を引いて塗り分けたみたいだった。

![]()

12月8日の、引っ越しの話の続きである。テレビ、ビデオも移動したのでチャンネル設定が全部変わるが、今は初期設定のやり直しで、郵便番号を再度入力すると、全チャンネルを自動で設定してくれるので楽だ。ただビデオは予約録画のチャンネルが皆変わるし、中には放送曜日が変わるものもあるので、一度全設定をリセットすることになる。すでに録画したものは消えないとはいうものの、リセットをかけるのはあまり気持ちの良いものではない。

さてそうやって全設定が終わって、画面を確認したらちゃんと映っており、ソケットが1つのタイプだったのでBSと地上波との分波器を買う必要はあったが、めでたしめでたしというところだった。ところが番組表を見たら、何か変だ。よく見たら、NHKの総合テレビがない。電波強度を調べたら、NHK総合の他に2波が弱くて受信不可能になっているようだ。

こういうときにはどこに聞けばいいのかわからなかったのだが、受信料を払っているNHKが映らないとなると何とかしてくれると思い、NHKに電話してみた。番号のわかっている「引っ越し」の窓口で電波障害担当の番号を教えてもらい、電話をした。住所を言って映るチャンネル映らないチャンネル、それにアンテナの構造(アパートなので、共同アンテナ)を話したところ、小生の住んでいる場所では電波が弱いようなところはなく、アンテナから各家に分岐した後のところに問題があるから、大家さんか管理会社に言ってくれ、とのことだった。なお、らちがあかなかったらまた電話してくれ、と言っていたから、そのときは説明してくれるのだろう。

その後、管理会社に電話をした。「修理の担当に回します。」と回されて出てきた人は、なのやら横柄な人。「そんな苦情、他の家からは来ていませんよ。」とつっけんどんな受け答え。NHKに電話したらこう言われた、と突っぱねて、修理業者を回してもらうことになった。先にNHKに電話しておいて、よかった。

小生は先に東京に引き上げたので、カミさんだけがいるときに修理に人が来たそうだが、電波強度を調べて「変だ、わからん。」とぶつぶつ言っていたそうだ。その後小生の携帯に、外(共同アンテナから分岐するあたり)の部品を交換したと言う連絡が入り、昨夜確認したところ、全チャンネルしっかり入るようになっていた。

昨夜岡山に来たが、古いZ2編成なのに、いつものN700系の、落ち着いた揺れだった。先日のN700Aはいったい何だったのだろう。

![]()

胃の内視鏡検査を受けるとき、ついでに前から気になっていたアレルゲンの検査も受けてきた。検査を受けたと言っても採血するだけで、後は結果待ちだった。

検査から一週間経ち、結果が出たので行きつけのクリニックに行って聞いたところ、ものの見事に0である。検査はハウスダスト1、ヤケヒョウダニ、スギ、ヒノキ、ブタクサ、カモガヤの6項目だったのだが、そのすべてが0、測定値もブタクサだけが0.12で、それ以外はすべて0.10未満、つまり「検出せず」だ。しかもIgEも測定値が7。これは正常値が170以下という数字で、先生も「こんな低い数値は、初めて見ました。」というような低値である。

先生は「まあ低いに越したことはないのですが。」と言ってはいたものの、気になったので、調べてみた。すると「低IgE症」として出てきたのが、骨髄腫に慢性リンパ性白血病、それに諸々の免疫不全症群である。検査の時には基本的な事も調べているが、

白血球数=4200

赤血球数=508万

血色素量=15.3

血小板数=19.3万

好中球=64.3%

リンパ球=26.2%

単球=6.7%

ついでに

GOT=20

GPT=14

など、そのほかの値もすべて基準値内だ。どう見ても、白血病の症状ではない。また免疫不全症だったら、会社で擦り傷だらけの配線作業をやっているので、化膿だらけになっているだろう。それ以前に、この時期は肺炎で入院(死んでいるかも?)しているだろう。

小生は、結核にかかっているのにツベルクリンに反応しない。中学生の頃わかり、その時は「特異体質」で終わってしまったのだが、遅いのか鈍いのか、こういう検査で反応が出るのが遅い、または少しの値しか出ないのかもしれない。それで見ると、ごくわずかに反応したブタクサが小生のアレルゲンと見ることが出来る。こんな体質があるかどうかは、ゆっくりと調べる。少なくとも、重大な病気ではなさそうである。