第九合唱団募集開始

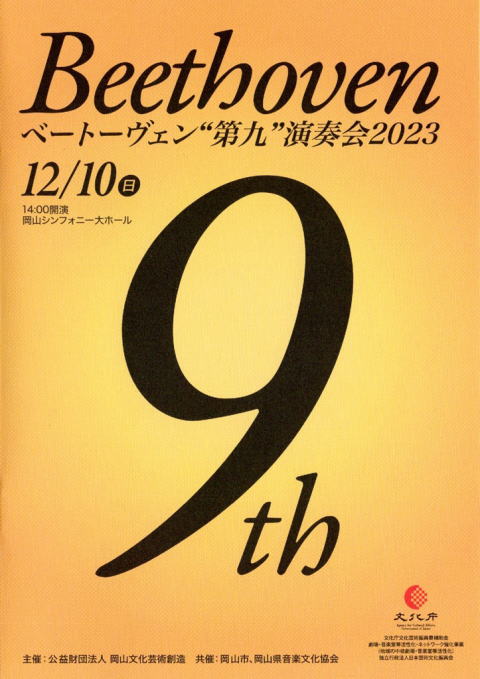

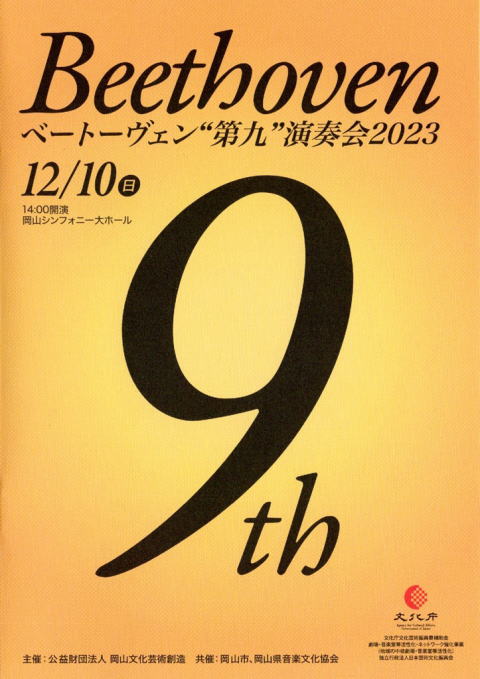

元第九仲間、現在はヴォイトレ仲間のSさんからのメールで、第九の合唱団(岡山「第九を歌う市民の会」)の募集が始まったことを知った。12月の第九の公演案内が、「ソリスト募集」とはなっているものの、「合唱団募集準備中」になっていたため、気がつかなかったものだ。改めて見たら、公演案内は相変わらず「募集準備中」で、イベント案内の9月の「発団式」からたどらないと出てこないという、不便なリンクになっている。まあ、紙のチラシもシンフォニーホールに置かれるはずだから、それを見れば良いわけだが。

さて今回は、毎年のことながらオーディションがあるが、オーディション免除は去年歌った方だけ。その他は2019年のオンステメンバーも含め、改めてオーディションである。ただ今年のオーディションは去年と違い、9月の発団式の前だ。そしてその場で発表し、発団式へなだれ込む。これはほとんどはオーディション免除で、受験者はごく少数、というときに成り立つやり方だ。小生が最初にオーディションを受けたときも、テノールは約25名で合格者は3名。12%だった。

今年の募集は、テノールは約20名。そのうち12名は昨年のオンステ者だから、20名きっかりとするとあと8名。潜り込めるか微妙な線である。どうしても岡山近郊の合唱団在籍者の方が優先されるはずなので、昨年はKさんと「30名枠なら受かるけど、20名枠なら落ちるな」と言っていたものだ。約20名の「約」で、どのくらい上乗せしてくれるかで、合否が決まりそうである。

とは言うものの、早速WEBから応募した。さて、去年買って放り出しているコンコーネを再開するか。

2023年8月21日(月)

オーディション免除、推薦合格

第九のオーディションが9月2日なので、それに向けて準備していた。すると事務局より、「入試免除、推薦合格」(実際にはこんなことは言っていない)との連絡があり、オーディション免除で合格した。これで、気が楽になった。

後で考えてみたら、第九の指導の先生方は、顔と(声と?)名前がなかなか一致しないはずだ。事務局でわかっているのは、過去の出欠データだけ。それについては小生は優秀だが、まさかそれでオーディション免除を決めたわけではないだろう。去年のオーディションでは名前と顔(声)の照合ができたから、おそらく去年のオーディションの結果だろう。去年は小生は落ちたが、実際は補欠に入っていて繰り上がらなかったのか、一次の枠には入っていたものの人数を絞る段階で跳ね飛ばされたのか、まあ知らない方が良いだろう(^_^;。

合格したことで、これから練習を変えなければいけない。今までは入試対策だったが、今度は入学後対策である。具体的には、少し喉のスタミナを付けるため、歌い込みをやろうと思っている。コンコーネも去年買ってきたし(卒業後一度処分したものを、また買った(;_;))、準備はできている。

久しぶりに楽譜を見ながら第九のCDを聞いてみたら、かなり忘れている。もう一回、練習用CDから聞き直しである。

2023年9月2日(土)

発団式

本来は今日はオーディションのはずだったが「推薦入学」でオーディションがなくなったので、発団式の受付開始に間に合うようにシンフォニーホールに行く。15分前にロビーに着いたら、ドクター始めおなじみの顔ぶれが。胸に受験番号のシールが貼ってあるので聞いたら、去年はコロナの状態で見送り、今年オーディションを受けたとのこと。どうやらオーディション免除は去年オーディションを受けた人だけのようだ。合格発表を待っているが、遅れているとのこと。そう言えば、まだ歌声が聞こえる。女声のオーディションが続いているのだ。10分ほど待ったところで合格者発表。ベテラン勢は皆合格された。ただテノールの合格者は受験9名(10名かもしれない)中6名、結構落ちている。

受付開始前に楽譜を買う。小生は、毎年新しい楽譜を使うことにしている。今年はベーレンライターの指定なので、一般の楽譜屋さんでは買えない。今までベーレンライター版とプライトコフ版の両方を使ったが、ソリストのところは歌詞が違うが、合唱部分はほとんど差が無い。スタッカートのありなしくらいだ(そう思っていたら、後でM先生にffとsfが違うところがあると言われた)。一応事前申し込みはしてある。この申し込み、実はオーディションの前である。小生はオーディションに落ちたらバックレるつもりだったが、全くの新人の方はどうしたんだろう。小生にとって初回のシェレンベルガーさんの時(2017年)もベーレンライターの指定だったが、あのときは予約の必要はなかった。

受付を済ませ、白い紐の名札を受け取り、会場内へ。今年の小生の番号は、200番台である。例年は新人は1桁あるいは2桁、経験者が100番台、合唱団(岡混)関係者が200番台だったが、今年は変わった。ドクターの名札を見たら、白い紐の100番台、今年オーディションを受けた経験者が100番台だ。前にいる新人さんが青い紐の1桁。やってきたSさんの名札を見たら200番台、小生と同じである。何のことはない、小生は去年出た人たちと同じ扱いだった。スタッフは緑の紐で、わかりやすくなった。

テノールが少ない。去年絞った影響か?去年のオーディションで一緒だった(一緒に落ちた)Kさんの姿が見えない。去年落ちて、頭にきて止めたか?Si大兄も見えない。新人の頃Sさんが「Siのじーさん」と言っていたが、当時のSiさんは74歳、現在Sさんは75歳、我々がじーさんになってしまった(笑)。ちなみに、小生とSさんは同学年である。説明では今年は120人規模、最高齢は90歳、最若年は20歳だそうだ。なお今年は、マスク無しの予定とのこと。やった!

発団式が終わって、練習へ。発声練習をやっていないので、声が出づらい。M先生、声の質を自分で歌って熱心に説明してくれる。M先生は、良い声だ。今度出演される「フィガロ」のPRもあるか(笑)。合唱の冒頭近く、Ku¨sse gab sie uns und Reben,(313小節)のところは、ソプラノとテノールは八分音符で細かく動くが、バスはずっと四分音符で歌う。ここがバスは「八分音符+八分休符になっている」とM先生に指摘される。これでは北朝鮮の行進だ。4拍子の取り方が、日本では「タタキ」とも言うようにエッジが立っていて、指揮の練習では上から下→左→右→上と十字手裏剣の角を追っていくような振りになるが、ドイツの四拍子は四角を描いていくそうだ。角はエッジが立っておらず、単に方向転換するだけである。ちなみに、イタリアでは丸をなぞるだけだそうだ。その四角を書きながらKu¨sseをやると、これが見事に、きれいな四分音符になる。意識次第でここまで変わるんだ。M先生、恐るべし。

今日は駆け足、だんだんFから上が危なくなる。久しぶりにマスク無しで歌って、飛ばしすぎたか?それでも、自分の音程が怪しいところがわかる。特に男声合唱部分は要チェックである。「第九のテノールって、こんなに高かったか?」というのが久しぶりに歌った感想である。歌い込むしかないな。

久しぶりにベーレンライター版を使ったが、カワイの楽譜の方が見やすい。来年は(もしあれば)ベーレンライター版を指定されても、カワイの大判を使うか。自宅に帰って、早速見出し付けを行った。今年は、まだ始まったばかりである。

2023年9月5日(火)

第九の出だしと楽譜の検討

第九の歌の初っぱな、バリトン(ベース)がソロで「歓喜の歌」の前半を歌ったところで合唱が後半を歌う。ここはソプラノは休みで(大抵はアルトの旋律を歌っていると思うが)、男声+アルト、全パート主旋律のオクターブユニゾンだが、テノールの旋律だけが上下に跳びはねている。最初は高いところをオクターブ下げているだけと思っていたが、実際に楽譜を見てみると、歌詞の中にオクターブの跳躍がある。高い音は響きやすいので、ここは上の音があまり響かないように歌っていた。

ところが、テノールの弱い合唱(例えば、昨年の岡フィル)を聞くと、特に最後のwo dein sanfter Flu¨gel weilt.のテノールが聞こえないと、なんとも物足りなく感じることに気がついた。仕掛け人は、ベートーベン様である。わざわざ1オクターブ上げていることは、そこを強調したいためだというのは想像が付く。他はどこが上がっているかというと、初っぱなのDeine。まあこれは最初だから強調するだろう。次はgeteilt,alle、alle Menschenになるところである。そして最後のdein sanfter Flu¨gel weilt.である。

ここでalle(すべての)とsanfter Flu¨gel weilt(柔らかい翼が留まる)を強調するのはよくわかるのだが、その前のgeteilt(切り離した)を強調する意味が、今ひとつ不明である。しかも音型から言って、geだけが高い。ここのgeだけ強調して歌うと、うまい人がやるならともかく、小生あたりだとすごく下品になるのだ。やはり今回は、最後のwo dein sanfter Flu¨gel weilt.だけを目立つようにしっかり歌うようにしよう。練習を続けているうち、先生方から「ここ強調!」と指示はあるだろうが。

今年は楽譜はベーレンライターの指定だが、実は合唱部分はほとんど差が無い。スタッカートのありなしと、sfとffが違うくらいだ(この場所を、まだ確認し切れてないが)。ソロの部分は歌詞が違っており、オーケストラの部分はかなり違うそうだ。差はそこまでと思っていたら、合唱譜の練習用のピアノ伴奏部分も違っていた。気がついたのは有名な「歓喜の歌」の部分、初っぱなFreude,からTochter aus Elysium,まで歌ったときに、カワイだとラーソファーミ(実音表記、移動ドだとソーファミーレ)と合いの手が入る。オーディションの時は、この合いの手でテンポと音程を確認していた。最もテンポに関してはカミさん曰く、「ピアニストが合わせてくれているんだから、合っていたってOKじゃないわよ」ということだが。話を戻して、ここはオーケストラではホルンの1番とトランペットの1番が吹くところで、舞台の上でもよく聞こえる。ベーレンライターはこの部分がなく、歌と同じで休みなのである。次のHeiligtum,の後も同じで、カワイはホルンの旋律をなぞっているが、ベーレンライターは休み、これはカワイの方が断然歌いやすい。以前ピアニストの方の楽譜を見たら、表はベーレンライターのカバーが掛かっていたが中はカワイだった。音もいろいろ違っているようだし、おそらく今回も伴奏はカワイであろう。その方が、歌いやすい。

2023年9月11日(月)

金庫の中で練習開始

今日からパート練習開始である。今までだったら保育園(今の名称は異なる)に行くところだが、コロナ禍以降使えなくなったようだ。昨年はあちこちを転々としたそうだが、今年はシンフォニーホールとルネスホールに分かれて行う。ルネスホールは内声のアルトとテノール、ベースのSさんとは別行動だ。

会場10分前に着いたが入れてくれたので、テノールの1番乗りだった。今までの例では女声とベースが早く、保育園時代は前で開くのを待っていた。早めに入れてくれたので、入口には案内の人しか残っていなかった。

同じルネスホールでも、アルトは2階のワークルーム、テノールは地階のスタジオだ。ルネスホールは元日銀岡山支店なので、地階と言えば金庫室である。行ってみたら、本当に金庫室だった。小樽に行ったときに旧日銀小倉支店の金庫室を見学したが、そこには札束の模型が置いてあった。さすがに、ここにはない(笑)。

事前の連絡票には2階は土足禁止と書いてあったので念のためスリッパを用意していったが(そう言えば、保育園もそうだった)、やはり土足禁止は2階だけで、地下はそのままで良かった。

今年は、M先生がパート練習をフルに、合同パート練習でも一日指導する。名簿を見たら14人、これは少し応援をもらわないと、本番は苦しい。それでも出足が悪く、M先生が「このくらい?」と言ったら、事務局の方が「雨のため、山陽本線の倉敷ー岡山間が止まっています」という返事。庭瀬あたりの方はもろに引っかかったろう。

まずは発声練習、思っていたより高いところ(Dあたりか?)の音だったので、ピッチが合わない。こりゃ少し自宅で練習しておいた方が良いな。

第九の練習は最初からかと思ったら、前半は前回(ベースと一緒だったが)やっていたので、ドッペルフーガから。とは言え、ドッペルフーガはいきなり上のAから出るので、その先の練習番号S、Deine Zauberから。ここは本番では毎回出るタイミングをつかむのに苦労するところだ。Flu¨gel weiltのところ(814小節)で、2拍でしっかり切るように、場合によっては(指揮者から指示があったら)語尾のltを拍の中に入れるように指示される。帰ってからじっくりピアノ譜(オーケストラも)を見たら、2拍目まではAの和音だが3拍目からDに変わっている。ここに子音でもCisだの(テノール)Eだの(ソプラノとアルト)が残っていたら、もろにDとぶつかってしまうのだ。

そして問題のドッペルフーガ。まずは立ち上がってAを出す練習から。ファルセットでやって、それから肉を付けるようにすると、皆さんよく出る。小生はそもそもファルセットができないので、論外であるが。やっぱりなんとか練習するか。

ベーレンライターの楽譜は、カワイと同じサイズでも見づらい。原因は何かと思っていたら、ベーレンライターは合唱のパート譜の下に2段、合唱の総譜というか、実音表記でまとめたものが載っていた。ハーモニーの確認用だと思われるが、この2段のために全体が窮屈になって見づらいのだ。やはり来年は(もしあれば)、こっそりカワイだな。

2023年9月21日(木)

金庫の練習続く

今日も「金庫」の中である。このホール、夜(と言ってもまだ夕方だが)になると入口あたりは真っ暗で、初めての方(前回休んだ方)には、どうやって良いか困るところだろう。近づくと自動ドアが開くので、開いていることがわかる。そして1階は、基本無人である。そこで地階と2階に分かれるのだが。

練習開始前にロビー(地階)の椅子に座っていたら、女の方が現れ地階のホールはここかと聞く。「ええ、この奥の金庫の中です。」と答えたものの、どう見ても関係者ではない。「ですが、ここはテノールでアルトは2階ですよ。」と付け加えたら、「え~~っ!地階と思ってた」と慌てて階段を引き返された。部屋4つ(実際は小部屋3つとホール)が並んでいた保育園時代とは違い、場所がわかりづらい。会長さんのお話では、去年は2階で練習したこともあったそうだ。小生に同意を求められたが、小生は去年は浪人中だったから、同意を求められても困る(笑)。

練習は前回で一旦最後まで行ったので、今回はまた最初のFreude!からである。M先生、いつもの通りに拍の刻みを意識させないレガート指定だが、今年はそれに「知的に」という指定が加わる。知的でないとはどういうことかというと、自分の得意な音、それも高音(例えば、Gなど)が来たときにここぞとばかりに声を張り上げる歌い方だ。これを「テノールバカ」と言うそうだが、まあ、ありがちな話である。そういうバカなことはやらず、フレーズとして言葉をまとめて歌うよう指導される。

男声合唱部分は、3度の和音がきれいだ。ただ合流して同じ音になるところ、これは日頃のヴォイトレでもそうなのだが、同じ音のはずなのになかなか同じ音にならない。同じ音というのを最初から意識しておく必要があるだろう。

「歓喜の歌」(練習番号M)の部分に来る。ピアニストのBさんは「ベーレンでやります」と言っていたが、カワイの伴奏とかなり雰囲気が違う。カワイが少しリズミカルで、ベーレンの方がレガートだ。帰りにBさんに会ったのでその話をして、Bさんも「確かに」と言ってはいたのだが、ちょっとした違いの印象で全体にそう感じるのかもしれない。

さて、今まで(過去数年も)小生は、第九の練習の時は終わってから食事をしていた。一杯やるのも兼ねている。ところが岡山駅ビルの改築で安くて速い飯屋がなくなり、食事をしたらバスがなくなるようになってしまった。食事をして歩いて帰るか、先に移動して食事をし、それから少し歩くか、のどちらかだが、どちらにしろ家に帰り着くのは22時半近くになる。それからすぐ入浴というのも、身体に応えるようになった。そこで練習前に食事をすることを試してみた。練習開始が19時なので、突拍子もなく早い時間ではない。時間が気になり、すごく慌ただしい食事になるが、21時台には家に帰れる。どうもこの方が良さそうだ。しばらく、これでやってみるか。

2023年9月28日(木)

パート練習終了

今日でパート練習は最後である。また、金庫室(ルネスホール)での練習も最後である。前回から練習の前に食事をするようにしたが、どうもこの方が良さそうだったので、今回もそうする。ただ、食後に飲む薬を持ってくるのを忘れてしまった。抗生剤があるので食後すぐに飲んだ方が良いのだが、帰ってから果物でも食べ、その後に飲もう。

練習の方は、「歓喜の歌」の次の部分から。バストロのGから始まるところで、小生もここは大事だと思っているところだ。ただ例によって、やたら高音が続くところでもある。またここは2分の3拍子で、一つ一つの拍をたっぷり歌うところでもある。そこに全音符が出てくると2拍に伸ばすところだが、ただ伸ばすのではなく、次の母音を重ねるように伸ばす、と指導される。極端に書くと、ディーーーではなく、ディーイーということだ、ここまで極端にやるとやり過ぎだが。

そして、ドッペルフーガ。ここのテノールの出だしは上のAであるが、先行するソプラノが高い音で歌っていて降りてきてAになる、実音はそのAと同じなのである。これは気がつかなかった。ファルセットででもソプラノの旋律を歌ってテノールになるとすごく楽に出ると言われたが、そのようだ。これは小生も、なんとかファルセットの練習をせねば。

ここのFrede,scho¨ner Go¨tterfunken,(671小節)からはターカターカのリズムになり、旋律を覚えてしまえばノリが良くなる。ノリが良くなると、行進曲になってしまう。M先生が「ここのオーケストラは?」と聞かれて即座に「ファゴットの1番」と答えてしまったが、実はさらにトロンボーンの2番、ホルンの1番2番、さらにはチェロが同じメロディーだ。チェロは、上第2線や第3線なので気がつかなかった。ファゴットの1番は、舞台でテノールの位置でよく聞こえるのだ。M先生は、チェロのボーイングをまねするように、要は横の動きを意識するように言われる。確かに、手を横に動かしながら歌うと、曲が途端にレガートになる。1回目の練習の時に同じようにやってベースがレガートになって驚いたが、意識を持つだけでずいぶん変わるものだ。

それに高音が続く場合、一旦降りてしまうと次が上がれなくなる。降りたところで地声に戻るのだ。ここは降りたところでも降りず、場合によっては下の音はサボって、上に意識を残すと、高音続きがずいぶん楽になる。最後まで行ってまた最初のFreude!に戻り、「歓喜の歌」まで通したが、歓喜の歌の繰り返し2回目で普通苦しくなるFisの音が楽にでた。これは覚えておかないと損をする手法である。

これでパート練習は終了、次回はシンフォニーホールでベースとの合同練習、久しぶりにI先生である。

2023年10月5日(木)

合同パート練習開始

パート練習は前回で終わり、今日から合同パート練習、すなわちベースとの合同練習である。場所もシンフォニーホールに変わる。

エスカレーターを上がって左側が女声、右側が男声。時間前だが出欠は取っていたのでまず申請。今日はチケット配布の日なのでチケットは、と聞いたら女声の方だったので左側のロビーへ移動する。こちらはしっかり所定時刻からだったので、空いていた椅子に座って待つ。するとSさんが現れる。ベースのSさんとは、練習では発団式以来の顔合わせ。「場所こっち?」「いや、反対側です」「だろうと思ったけど、帽子が見えたのでよってみた」。小生の帽子は、目立つようだ。もっともSさんは、自転車用のヘルメット姿だが。Sさんはチケットをチケットセンター受け取りにしただそうだ。開始時刻が来て、チケットを受け取る。封筒とチラシは自分で取る。さっと取ったが、帰宅後数えたら、ちゃんと6枚ずつあった。

ピアニストのTさんとも、今回初顔合わせ。Tさんと言えば、コロナ前の前回(2019年)に村上先生がプレトークの時に会場全体で「歓喜の歌」を歌わせ、その時に伴奏をしたのだ。その様子がしっかりDVDに残っているので、「見た?見てないならDVDを貸すけど」と聞いたら「見たくない!」。あまり良い記憶ではなさそうだ。

全体が集まると例年はテノールの方が多いのだが、今年はベースの方が多い。今日はベースは15人ほどで、テノールは10人ほど。しかも、セカンドが少ない。セカンドが少ないのは毎年のことだが。

今日はI先生。初っぱなのFreude!から練習開始。I先生、発音とリズムの怪しいところは何回も、それもゆっくり繰り返させる。高音が続くところでこれを連続でやられるとつらい。そして、こういう難所がいくつもあるから、第九は始末が悪い(笑)。第九のテノールパートのメロディーを小生はもう完全に思い出しているのだが、書き込んだ注意書き、「ここまでdimに入らない」とか、「ここブレス禁止」を確認するために譜面は見ながら歌う。小生が持っている遠近、中近の両方の眼鏡ともなんとも具合が悪く、具体的には譜面が見づらく、結局読書用の眼鏡にして先生をぼやかす。

テノールは人数は少ないのだが、声の大きな方がいるせいか、よく声が出ている。去年のテノールは、あれは一体何だったのだ。男声合唱の部分は、ベースが入ると迫力が違う。数の少ないセカンドはというとI先生、「セカンド、ちょっと弱いけど、まあ良いか」。トップがしっかりしていた方が良い。

Tさんは前回はカワイの楽譜にベーレンライターの表紙を付けて使っていたが、今回は伴奏もしっかりベーレンライターである。

最後の方も高音の繰り返し。腰に妙な力が入ったのか、翌朝腰が痛かった。次回から、立って歌った方が良いかな。

2023年10月16日(月)

東京から直行で練習

昨日(15日)から東京にいた。元いた会社のOB会に出席のためである。退職者でOB会を組織するのは聞いたことがあるが、会社主催でこういうものをやるのは聞いたことがない。岡山から無理して行くこともなかったが、カミさんの「会社にいやな思い出がなかったら、行ってきたら?」という一言で、出席することにした。いやな思い出もあるが、良い思い出の方が多い。もう一つ用事を絡めるつもりだったが、そちらの方が流れてしまい、この会だけのために上京することになった。

そのOB会がある16日は、第九の練習日でもある。ただ会が12時からなので、15時までかかることはまずない。15時に出ればなんとか19時開始の練習には間に合うのだ。やはり会は14時前に終わり、変貌ぶりにびっくりした品川で一服し、事前にとっておいた新幹線を1本(30分)前に変更して18時30分過ぎに練習会場に着いた。当然、キャリーバッグその他は持ったままである。楽譜はちゃんと旅行用の荷物の中に入れたが、練習用の名札を入れ忘れた。

今日が合同パート練習の最後、M先生指導の最後でもある。事務局から「全員出席です」との連絡がある。ベースはしっかり人数がいるが、テノールは12人?コロナで人数を絞った去年より少ないのではないか。さては去年「特別参加」を入れすぎたか。どこかの合唱団に応援要請があるのだろうか。

さて、軽く発声を行って練習開始。新幹線の中で居眠りをした後駅弁を食べたせいか、今日は声の出が悪い。同じ姿勢を続けて、身体が固まったか。それはともかく、前回一通り終わったので、今日はまたFreude!から。Deine

Zauberの次のJa!wer auchのところの290小節あたり、小生はどうしても早めにディミネンドに入ってしまい(正しくはder stehleからディミネンド)、またWeinendの前はノンブレスと楽譜には書き込んであるのだが、ついついここでブレスをしてしまう。次回も失敗したら、赤字で書くか。

「歓喜の歌」(練習番号M)の部分は飛ばして、ドッペルフーガへ。ここはまあ、突っ込みだしたら突っ込みどころ満載である。音程の怪しいところはいろいろあるが、ここはオケと一緒になったら旋律を吹いてくれるパートがファゴットの1番などいろいろあるので、なんとかなるので勘弁してもらおう。それより高いAの発声で、音が下がったところで弛緩しないよう注意される。このあたりはテノールのM先生である。

ドッペルフーガの後(練習番号R)ベースはすぐにIhr stu¨rztに入りテノールも追いかけるが、ここは飯森先生の指示によると、不安な音楽なのだそうだ。歌詞は「汝、創造主を予感するか」であるから、ここの遙か前、13ページも前のU¨ber Sternen muss er wohnen.「天に神は居るに違いない」の歌詞にA7の和音で「?」が示されたが、その?マークがずっと続いていることになる。これが解決するのはさらに3ページ先でVater wohnen.でGの和音になるところだが、そこの解説まではなかった。

さてこれでパート練習と合同パート練習は終わり、次回からは女声と一緒の合わせ練習になる。今年は女声は多いそうなので、ますますテノールの少なさが目立つが、まあ、無理して声を張り上げてもしようがない。いつも通りで行く。

2023年10月23日(月)

全体練習開始

今日から合わせ練習である。つまり、4パートすべてが集合する。少し早めに会場に着いたので、コンビニで買ったコーヒーを1階のベンチで飲む。そこのベースのSさんが現れた。Sさんは、コンビニのイートインコーナーで食べながらコーヒーを飲んでいたそうだ。少し早めに会場の前に着く。Sさん、会場を覗いて、「さすが、合わせ練習は椅子が一杯だ」。女声は男声の倍以上だからなあ。

いつもの事務局の人を見つけ、昨日の半券を「昨日のダブルブッキング騒ぎの現物でーす」と言って差し出す。昨日は岡フィルの定期演奏会だったが、そこでダブルブッキングが起こったのだ。すると隣の人が顔を上げたら、あ、昨日チケットの写真を撮りに来た人だ。「えーっ、あれは南海さんでしたか!」まあ、昨日は格好がいつもの帽子にリュックではなかったからなあ。

時間が来て、会場に入る。会場は、女声が4列ずつ、男声が2列ずつ。テノールは2列だと男声合唱部分で分かれるときに1列になってしまうので、本当は4列の方が良いのだ。ただ今年は人数が少なく、4列にしたら前の方にちょこんと固まってしまう。まあ、なんとかなるでしょう。

今日はアルトのY先生かと思っていたら、ベースのI先生だった。小生は、最前列に陣取る。隣は新人さん。パート練習でもそうだが、小生はこういう練習時には、中近の眼鏡をかけていた。ところが度数が合わなくなり、中近では楽譜も指揮者も、両方見えない事態になってきた。そこで今日午後眼鏡屋に行き、新しい眼鏡を発注してきたのだが、できあがるのは11月になってからである。近近をかけてみたがなんとも具合が悪く、遠近にする。そのため、はじめはいろいろごそごそしていた。

今日はまた初っぱなのFreude!からだが、女声が入るとまるで違う。特にソプラノがすごい。楽譜を見たら、最初の方のKu¨sseの部分(練習番号G)からHが出てくる。I先生も、「今年のソプラノは良いね」と言っていた。注意されるところは、Wの子音の強調、u¨の発音(「う」ではなく「い」に近く)。それに終わりの子音を拍内に入れることだが、これはなかなか揃わない。なんとなくだらっと伸びてしまう。なぜかテノールに多い。楽譜を注目していて、指揮を見ていないな。さらに二分音符のスタッカート(und der Cherubあたり)、これをしっかり切るように指示される。これは今まではあまりなかったので、飯森先生の指示だろう。

さて問題の男声合唱、小生の隣の新人さんは第一テノールで(声がよく出ている)、反対側はベース、後はドクターでこれも第一と、周りに第二テノールは誰もいない。元々、第二は人数が少ないのだ。I先生は前回ベースで第二テノールを歌う「義勇軍」を募っていたが、誰もいない。そこでそのまま始めたが、小生は一人で第二テノールを歌っているようになる。ただここの部分は一人だけでも歌えるので、隣が音を外さなければ(外すとつられる)、周りに誰もいなくても平気である。I先生、「ま、良いか」第二もちゃんと聞こえたようだ。

「歓喜の歌」のあたり、語尾のerの発音を注意される。terだとターというよりタァである。テル発音の方がかなりいる。テアも不可、横に広がったエの音が厳禁なのだ。これは飯森先生からかなり注意されるぞ。

その後のAndante maestoso、男声だけ、女声だけで歌わされるが、女声合唱がきれいである。特に練習番号Nの前、ganzen Welt!はCからDへの和音の変化がきれいだ。ここは小生は毎年女声に任せてサボりを決め込むところで、こんなにきれいなら、やっぱり今年もサボりを決め込もう。

ドッペルフーガは駆け足。多分次回はドッペルフーガからだな。

2023年10月30日(月)

合唱練習佳境

練習開始前にシンフォニーホール下のコンビニのイートインコーナーでコーヒーを飲んでいたら、Sさんが現れた。Sさんもいつも時間前の到着だ。聞いたら、ベースで二人脱落者が出たとのこと。それがなんと肋骨骨折と眼底出血。肋骨骨折の方はなんとかなるかもしれないが(歌う時痛そう)、眼底出血の方はこれは厳しいだろう。高齢者が多いので、本番前に何が起こっても不思議はない。他人のことは言えない。

出欠の時に、身長の確認。舞台の並び順を決めるためだが、小生は高所恐怖症の上に片眼が見えずバランスが取りづらいので、後の方は避けてもらう。真ん中より前の方なら、OKである。本当は左右も中央それもど真ん中は避けてもらいたい(指揮者が観客席に溶け込み、身体のバランスを取るのに苦労する)のだが、そこは贅沢は言えない。

岡山シンフォニーホールは、東京芸術劇場と同じ設計者が設計している。そのせいか、あるいは条件が同じだったのか、芸術劇場は地下鉄(真下を走っている)の振動を嫌って大ホールを高い位置に造ったが、岡山シンフォニーホールも路面電車の騒音と振動を避けるため(と思われる)、大ホールは高い位置にある。ただそれは密閉空間での話で、練習会場のイベントホールも高いところにあるが(大ホールより一段低いが)、換気のために窓が開け放たれているので、電車の音がよく聞こえる。と言うことは、先生の説明が聞きづらい。それで前回のI先生はマイクを使い、今日もY先生にマイクを使うよう、後の方から要求が出る。前に座れば、とも思うが、立って歌おうとすると、この時期は座っている人がまだ多いので、どうしても席は後になる。今日はアルトのY先生、Y先生は今年初めてだ。

前回ドッペルフーガは駆け足で通り過ぎたので、今日はドッペルフーガからだと思っていたら、Y先生最初のFreude!から。最初からは特に問題はないのだが、最初からやると必ず男声合唱のマーチもやる。今日は月末の月曜日ということもあってか出席率が悪く、ただでさえ少ないテノールは少ない。その上に、第二テノールはもっと少ない。開始5分前では、第二テノールは小生だけだった。あまりわめきたくはないのだが、少しボリュームを上げねばなるまい。

Y先生、全パートではなくソプラノとベースとかの2パートずつの組み合わせで、何回も歌わせる。これは結構バテる。「テノールのこの旋律、素晴らしいわねえ!もう1回聞かせて」と、褒め殺しのスパルタである(笑)。

久しぶりに立って歌うと、声が出ない。これは最初の時から経験していたことで、どこか無駄な力が入っているのだ。これは立って歌うことに慣れるしかない。そう言えば小生は前回の練習以降、東京行きが重なりまた別の歌の練習をやっていたので、第九の練習をやっていない。具体的に言うと、Esより上を出していない。別件の練習は今年は無しにして、第九に専念である。

Und der Cherub steht vor Gott!のテノールの最後のFの音がやや低いと指摘がある。ここは和音がD→A→Fと変わるところで、和音が#系からb系に変わり、テノールはFの和音の基音という大事なところだ。最初のDの時テノールはFis、次のAの時はE、それからEが続いてFだから、上がりきれないか?確かに音程はラファで、ラミの方が5度だから取りやすく、Eに引きずられるのもわかる。気をつけよう。

さて問題の男声合唱のマーチ、やはり周りからは第二テノールは聞こえない。ここは小生は一人でも歌えるところだが、いくら何でも一人と言うことはあるまい。出席簿を見たら何人かはいらっしゃっているようだが、みんな後の方に座っているようだ。下手をしたら飯森先生の時も小生がメインになりかねないので、ここは次回までにもう1回音程を確認しておこう。

ドッペルフーガでは、終わり近くのder ganzen Welt!の後のSeidをはっきり出すようにとの指示。小生も、ここは遅れ気味になるところだ。Aの音に気を取られすぎないよう早めに準備をすることにする。

暗譜であるが、譜面は全部覚えていることがわかった。ただ細かいところ、どこにsfが付いていたかとか、スタッカートがどうなっていたかが怪しい。また書き込み、「ツムではなくツーウム」とか「ノンブレス」といったものが、覚えているかと言われれば甚だ怪しい。ここはしっかり、CDでも聞きながら眺めるか。

21時直前に、「21時になったらそこで終わり」ということで最初から通す。さすがにバテて、声が出ない。しかしマーチだけはなんとか頑張る。楽譜を見ないで歌ったが、やはりスタッカートの位置が自信がない。最後のGo¨tterfunken!の後ピアノは最後まで演奏し(大拍手!)、見事20時59分に終わった。

次回は今週の木曜日、間隔が短いが、11月である。残りの練習時間が少なくなった。

2023年11月2日(木)

中近の眼鏡を新調

小生は外を歩くときは遠近、室内では中近と、眼鏡を使い分けているが、第九のような室内での歌の練習の時は、基本中近を使ってきた。ところが使っている中近の眼鏡の度が合わなくなり、楽譜も見えない、先生も見えない、という状態になってきた。そこで前々回は読書用(近近)を使おうか遠近を使おうかと散々ドタバタしたあげく遠近を使うことにし、前回も遠近を使った。これでは楽譜が見にくいのだ。特にさっと確認するときにはピントが合わず、まず不可能である。そこで中近の新しい眼鏡を手配していたのだが、これが午前中にできあがった。早速試運転である。

今日の練習は、月が変わったので普通の間隔のように感じるが、前回から2日しか空いていない。本来は来週月曜日(6日)のところが前倒しになっているのだ。3連休明けになるところを前に持ってきてある。何か都合があったのだろう。

今日はベースのI先生。ピアニストのToさんは初めてだ。おおっ、電子楽譜を使っている。譜めくりが楽かな。ただ合唱の伴奏の場合は最低6行の譜面を表示しなければいけないので1画面1ページになり、見開きができない分譜めくりはかえって大変かもしれない。

時間が来てまず発声練習、I先生は普通にやる。この普通、Dくらいから始めてドミソミドで順次上がったり下がったりするのだが、合唱団が変わるとこの普通が普通ではなくなる。元いた合唱団ではいきなり10度でハモったし(先日久しぶりにやって、いきなりの上のDの音が出なかった)、前回のY先生の音階練習には参った。ド#ドド、ドレド、と半音ずつ上がっていく方はまだ良いのだが、下がる方(ドシド、ド#ラド、ドラド)は全く音程が取れなかった。機会があったら自宅で練習しておこう。ソプラノは、High-Cまで出た。すごい!

曲の練習は、最後のPresto(Seid umschlungen)から。ここは本番では身体は疲れているのに気分は高揚して、元気よく突っ走って終わるところだ。その分、雑になりやすいところでもある。u¨berm Sternenのところ(865小節)は、ソプラノとテノールがタンカタンカと付点のリズムを刻むが、その時ベースだけ4分音符でタンタンタンタンと別のリズムを刻んでいるのに、改めて気がついた。なおこの時アルトは2分音符でターンターンである。ベースのここがよく聞こえないと言って、何回も繰り返させる。今日のI先生はスパルタ、しかも対象が手兵のベースだから容赦がない。人数はテノールの方が少ないはずだが、テノールの方が声はよく出ている。ベースは2名の欠員が効いたか?

その前の練習番号S(Deine Zauber)、ここは本番だどうやって出るか、ソロのフーガの中にどうやって割り込むかが問題になるのだが、とりあえず今のところは自分たちのところの話である。poco adagioになるところ(810小節)のMenschenの頭にアクセントが付いていたが、初めて気がついた。ふと思ってプライトコフ(カワイ)の楽譜を見たら、ここはデクレッシェンドになっている。このアクセントとデクレッシェンド、同じ形で長さが違うだけだから、楽譜をパソコンに読み込ませるときにもよく誤変換を起こす。今年はベーレン指定なので気がついたところだ。しかしアクセントの後がピアノで、クレッシェンドアクセントまたピアノ。これはデクレッシェンドのプライトコフの方が自然かもしれない。とは言え今年の飯森先生はベーレン指定なので、アクセントで歌うようにする。これは一度表情記号と注意書きの読み込みがいるな。

眼鏡は快調。元々中近は、初めは会議の時に手元の資料とプロジェクターの画面との両方が見えるようにとして作ったものだったが、いろいろ対象が変わって一周回って本来の中近の距離に戻り、手元の楽譜と先生の両方が見えるようになった。

今日も21時一杯まで。一杯までだと21時5分のバスには間に合わず、21時32分の最終バスになる。今日は暖かかったのでセーターはリュックに入れたままだったが、さすがにバスセンターで待っていると寒くなり、着込んだ。これからが、風邪が大敵である。インフルエンザやコロナはもっと大敵だ。

2023年11月13日(月)

山陽新聞の取材

今年はいつまでも暑かったが、さすがに今日は冷え込んだ。午前中は西川原までカメラを持って出かけたが、いつもの薄いセーターの上に、防寒着を引っ張り出して着込んだ。しかし風が強いので、めちゃくちゃ寒い。そのため帰宅後、やっと冬のセーターを引っ張り出した。部屋着もセーターになり、一気に冬モードである。

練習には、今年初めての冬のセーターに防寒着で出かける。もう一段寒くなると、防寒着がダウンになる。ハロウィンが終わって街もクリスマスムードになり、西川のイルミネーションもきれいだ。イルミネーションも、あまり真剣に見ていると目が痛くなるので、チラ見にする。

昨日は岡山マラソンがあったが、テノールの隣の新人さんは無事完走したそうだ。お見事!その新人さんはしっかり出席しているが、相変わらずテノールは人数が少ない。平日はこんなものか?

今日はアルトのY先生。発声練習中に身体を動かすが、午前中寒いところにいたせいか、身体が硬い。自宅を出る前に、ラジオ体操でもやってくるのだった。今日は山陽新聞の取材が入っている。これも毎年恒例(やっとこれも戻ってきた)なのだが、引っ張り出してきてきたセーターが一番古いものだったので、これは6年前に山陽新聞に載ったときに着てきたものだった。まあ、そこまで覚えている方もいないと思うが、趣味でスクラップしている人がいたら、「あら、同じセーター」ということになる(笑)。

以前、第九の練習は先生ごとに勝手にやっていて統一が取れていない、と書いたことがあったが、今年はY先生とI先生の間でしっかり申し送りができているようだ。今日はその申し送りで、「ここがまずい」というところから始める。とは言ってもドッペルフーガを途中から始めるわけにも行かず、ドッペルフーガの頭から。一度通して、各パート毎。パートを2つずつ組み合わせるのは、Y先生得意のやり方だ。その時ピアノは、そこで歌っていないパートの旋律を(アルトだったらテノールを)弾いてくれる。今日のピアニストはUさん、かなり第九になれている。ここはどのパートも自分たちだけで歌えるはずだが、他のパートを聞いていないと、微妙にずれる。このフーガは各パート勝手にやっているようで、そのくせ縦の線ではきれいな(と言っても7度が多いが)和音になっており、これがずれると他所の音にかかって汚くなる。自分で練習するときに、テンポとリズムをきちんと確認するように指導があった。

発音はbとw。bは破裂させて、wは響かせる。bindenwiederが頻繁に出でてくるが、ここで違いをはっきりさせなければならない。

ここに来て問題は、最後のDeine Zauberの出(795小節、練習番号S)である。ここはベースソロでタイミングを取るのが一番わかりやすいのだが、これが本番の舞台の上ではベースソロが聞こえない、正確に言うと聞き分けられない。そのためソプラノソロで合わせるのが一番聞き取りやすいのだが、これが歌詞をしっかり聞いていて、Was die Mode streng geteilt,のあとのDeine Zauberを2回聞いて3回目のタイミングで出るという、ちょっと高級なテクニックになる。こればかりは、本番勝負である。まあ出だしがピアノでクレッシェンドしていくので、出遅れて途中で合流しても何の問題もないのだが。

さて次回は飯森先生の練習、その後の練習は2回だけで、まさに秒読みに入った感じである。風邪を引かないようにしなければ。

2023年11月18日(土)

飯森先生の初練習

今日は、飯森範親氏(以下、飯森先生)の練習日、初顔合わせである。場所はいつものイベントホールではなく、スタジオ1。こちらの方が狭い。席はいつもと同じ縦長配置で、テノールは2列。これはテノールが分かれたときに歌いにくいので、横長の配置が良いのだが。パート練習の時は横長配置だったが、それだと全員が入りきれないのだろうか。今日は表町商店街も含めてイベントが目白押しで、場所が取れなかったのだろうか。

最初で最後の土曜日の午後一集合、集まりが悪い。と思ったら、10分前の発声が終わった頃はぎっしりになっていた。やはり土曜日仕事の方も多いのだ。いつもは一番乗りのSさんも、ギリギリに到着。やはり午前中の用事を済ませて昼食を取ってとなると、ギリギリになるのだろう。お隣さんも遅かったが、交通渋滞に巻き込まれたようだ。ちなみに今日は強風のため、瀬戸大橋線は全面運休である。

時間になって、飯森先生登場。若い!セーターにジーパン。ジーパンは日頃からなのか、デニムの産地の岡山に敬意を表してなのか。休憩時間の立ち話を漏れ聞いたら、昭和38年生まれとのこと。ちょうど還暦だ。最近は鈴木優人氏のようにすごく若い指揮者も出てきたが、指揮者の60才は若手である。

まず1回通して、それから詳細な指導に入る。今回の指導の重点は、ドイツ語の発音それも母音、特に二重母音である。まずau、これはアウではなくアオ。そう言えば、これはドイツ語の授業で習ったな。Frauはフラオである。その他、ダイネはダーアイネ、オイレーはオーオイレー、のつもりで歌うようになど、要は今までは音符の前半にまとめてしまって、後半が尻切れトンボになっていたのだ。音符一杯に歌うようにすると、これだけでもずいぶん違う。

語尾の子音のあわせでは、たとえばwe--ltとなる場合、最後をwe--ltでなくwe--eltと発音すると、ぴったり揃う。これは驚きである。一方schlun-genの発音、これはschlun-genではなくschlu-ngenと発音するのだが、これはかなり良くなったが、もう一息である。このことはI先生も口を酸っぱくして言っていたことなのだが、I先生が言ったくらいではみんな聞かないようだ<m(_・_)m>。

飯森先生は楽譜はベーレンライターの指定であるが、ベーレンライターとプライトコフの違いの一つに、スタッカートの扱いがある。ベーレンは音符の上に!から下の点を取ったような記号で、これは現在ではスタッカーティシモとして扱われる。スタッカートが目安として音の長さは音符の半分と言われるが、スタッカーティシモは1/4だ。プライトコフでは、ベートーベンの時代は普通のスタッカートとしてこの記号が使われていた(区別はなかった)としてスタッカートになっている。飯森先生はこれ(ドイツ語で言っていた)を1/4とまでは行かないものの、隣の音符とははっきり音を切るように指示があった。この記号は結構多いので、見直しである。

ドイツ語の発音で新しく言われたことが、語尾-erの発音である。例えばTochterの場合、昔はトッホテルだったのがトッホテアになり、今はトッホターだ。カタカナで書くと最後のアーの音が強くなりすぎるが、軽いアーである。2016年に岡山フィルの第九を初めて聞き、その時の指揮は飯森先生だったのだが、その時の発音が「フロイデ、シェーナー」で、当時オーディションに備えて「フロイデ、シェーネル」で練習していた小生はびっくりした記憶がある。と、だんだん普通のドイツ語の発音に近くなっていったのだが、やっぱり舞台の上の発音は普段の発音とは違うということで、少し揺り戻しが来たという話は聞いた。そこで今回だが、トッホターの後に小さくrを、できる人は巻いて入れるように言われた。いわばトッホターrである。最後の母音は、断じてエではない。合唱なので全員ができなくてもその意識を持つだけで、全体の響きはかなり変わるのだ。小生はrは巻けるので入れられるが、次の単語が遅れないようにするには、ここはかなりの繰り返し練習がいるな。

第九の歌詞には「天に神様はいるに違いない」という歌詞が頻繁に出てくるが、これが確信ではなく「本当か?」という疑問形になっているという説明を、ずいぶん昔に聞いた。それが654小節のmuss er wohnenのA7の和音なのだが、その前の631小節からのIhr stu¨rzt nieder,からの和音の変化は疑問と確信を行ったり来たりしているそうだ。ここは譜面がF(Dmoll?)からB(Gmoll?)に変わるところで、mollとdurを行ったり来たりしている。そしてdurのきれいな和音になって確信したかと思ったら、例のA7になるのだった。その前のwohnenの終わり方(626小節)は俗にアーメン終止という終わり方だそうだ。調べてみたら、全終止がⅤ→Ⅰと終わるのに対しⅣ→Ⅰで、普通の全終止と比べて「終わった感」が少ないと言われている。「終わってないよ」がずいぶん続く。

この「半信半疑」の状態はその後もドッペルフーガも続いていて、確信に変わるのはかなり終わりに近く、814小節のあたりだそうだ。ここは合唱はFlu¨gel weiltとAの和音で終わるが、その次にオーケストラはDdurになり、見事Ⅴ→Ⅰの全終止である。その後のPresto(Seid umschlungen)はDdurで、Dmollで始まった曲がDdurで華やかに終わるという、ベートーベン得意のパターンである。

なおこのPresto、飯森先生自体は少し遅めにじっくりと歌わせたいそうだが、合唱が母音をしっかり伸ばさないとオーケストラがどうしても前のめりになり、走り出してしまうそうだ。そうすると単なる「お祭り」になってしまうので、なんとか走らずに、母音をしっかり伸ばすようにという指示があった。

といろんな指示があったわけだが、これを確認する練習は、次の飯森先生の練習の前に1回しかない。せめて2回はほしいところだが、後は各自、責任を持ってやれ、と言うことだろう。真面目に自主練をやらねば。

2023年11月30日

飯森先生の間の練習

小生は前回の第九(2019年)までは第九の練習の後に夕食を採っていた。第九の練習が午後9時まであるので、それから食事をして帰宅すると、かなり遅くなる。現役時代の、午後10時11時がざらの生活と比べるとまだ早いが、遅い食事は翌日に堪えるようになってきた。そこで今年は、練習の前に食事をするようにした。食事をするのは、駅前界隈である。駅ビルが改装されて「安い、速い」の店が無くなったが、それでも午後5時頃は空いているので、速い。そうすると午後6時どころか、5時半くらいにはシンフォニーホールに着ける。そこで早めに着き、1階のコンビニでコーヒーを買い、イートインコーナーでコーヒーを飲むのが一つのパターンになった。そのパターンも、今日とあと2回である。

受付の10分前にロビーに上がると、マネージャーさんから声がかかった。小生は片眼でバランスが取れないのと、高所恐怖症のために舞台での場所を真ん中くらいにお願いしているが、今年はテノールの人数が少なく、縦長になってしまうので、どうしても後ろの方になってしまうとのことだった。まあ小生の上背から言うと後ろになってしまうのだが、あの言い方だと最後列かな。高いと怖いのだが、これは8日にならないとわからない。

今度はドレミさんから、倉敷混声合唱団の演奏会の案内を受ける。4月29日。まさに鬼が笑う日程だが、まあなんとかなると思って1枚購入する。小生はその前に2月のガラ・コンサートがあるのだが、これはチケットノルマはないので助かる。

さて、練習。今日はY先生、前回の飯森先生から指摘されたところの復習である。Deineをダーアイネ、auはアオ、語尾のrを巻くなど、小生もちゃんとメモを取っている。こうやって指揮者から言われたメモを赤のボールペンで書き込んでいるので、楽譜を毎回新調することになるのだが、楽譜代ぐらいどうということはない。

語尾のrに関しては、nerはネルではなくナー(ル)なのだが、まだベースから「シェーネル」と聞こえてくる。シェーネルがシェーナーに変わったのは小生が参加する2年前、2015年の三ツ橋敬子さんの時(前回の飯森先生の1年前)からだと聞いているが、他の団体では相変わらず昔風に「シェーネル」と歌っているのか、シェーネルのままの人がいる。先生の話を聞いていないのか、それとも身体が覚えてしまっていて、治そうとしても簡単には治らないのか。

ドッペルフーガを音を付けずに言葉だけで歌わされたが、これは音が付いていないと、どこを歌っているのかわからなくなる。楽譜と首っ引きだった。3日は飯森先生がドッペルフーガをじっくりやるそうだが、どうなることやら。

そのドッペルフーガの前(619小節あたり)、父(神)の存在を確信したり疑問に思ったりする心の動きを和音の変化で表していると飯森先生は言われたが、これがどうにもわからない。mollとdurを行ったり来たりならまだわかるのだが、譜面はF(またはD-moll)で和音の変化はB-C-F。これはF-durでのⅣ-Ⅴ-Ⅰになり、完全終止の形である。その後におまけが付いたアーメン終止だが。その次の631小節以降になると、G-mollとG-durを行ったり来たりしてまだわかりやすい。ここを飯森先生に質問する勇気は無い。

珍しく時間前に終わりそうになり、会長さんが挨拶をしている間に眼鏡を中近から遠近に戻したりという帰り支度をする。そして5分前に終わり、椅子を片付けて急ぎ足で天満屋バスセンターに向かう。急ぎ足は心臓に良くないのだが、21時5分のバスを逃すと30分待つことになるのだ。所要時間7分で無事到着。久しぶりに最終の1本前のバスに乗れた。残り10日である。

2023年12月3日(日)

飯森先生の練習、2回目

あっという間に本番まであと一週間になった。そろそろ、衣装のチェックである。男声は略礼服で良いので楽だが、その略礼服、このところとんと出番が無い。冠婚葬祭用なのだが、冠ははなっから縁が無く、婚も遠い世界になった。残りは葬と祭だが、コロナ禍以降家族だけにしたり人数を絞ることが増え、この出番も無くなった。直近の出番は2019年の第九の時だから、こちらも4年ぶりの出番である。

略礼服は一度着てみる。ん?ウエストがきつい。腹が出たか(笑)。背広のようにかっちりとした服を着る機会が無くなったため、体型が少したるんだようだ。本番まで、おやつの量を減らす(笑)。革靴は、半日履いて歩いてみる。こちらもOK、装具が使えないが、当日は痛み止めでも塗っておこう。スリッパ持参で、昼食休憩の時は靴を脱いでおくのも手だ。そうしよう。

今日の練習開始はいつもより30分早い。いつもと同じ時間の駅ビル内の食事の店に行くと、いつもはがら空きなのに今日はほぼ満員。今日は日曜日だった。初めてカウンター席に座る。そして、シンフォニーホール(というより、シンフォニービル)に5時半頃着けるように電車に乗る。この岡電の路面電車、「おかでんトラム」とかいった愛称がほしいところだ。岡電も岡山市も、路面電車の積極利用策には不熱心だ。席に座っていると、キャリーバッグを持った(引っ張った?)男性が現れた。夕方にこの方向でのキャリーバッグ持ちは珍しいと思ったら、なんと飯森先生だった。先生、小生の隣に腰を下ろされたので、挨拶する。この前来たときに乗り損なったので、今日は路面電車に乗ってみたとおっしゃっていた。岡山の路面電車はほとんどが古い車両で、逆に今は「レトロ!」とか言って人気だ。岡山の話になったが、小生は8年前に岡山に越してきたのに対し、先生は30年以上前から岡山に来られているので、どこがどう変わったかは先生の方が詳しい。城下に着き、先生は「コーヒー飲んでくるから」と表町商店街の方へ。小生もコーヒータイムだが、小生はコンビニのイートインコーナーへ。さすがにマエストロがコンビニのイートインコーナーは無いだろう。

時系列が前後するが、帰宅してこの話をカミさんにしたところ、音楽家は舞台上では愛想が良くても、街中などでは無愛想だったり、話しかけると怒ったりする人も多々いるそうだ。飯森先生は気さくだったが、岡山駅に着いたときから営業モードなのかもしれない。

練習の受付で、当日の注意と一緒に座席表が配られる。小生は前から6列目、後から2列目である。後はひな壇の高さがどのくらいかだが、大学時代の渋谷公会堂や厚生年金ホールはひな壇が高く、本当に怖かった。その点、東京文化会館は良かった。なおSさんは最後列だった。ひょっとしたら毎年?今日から練習時の並び方も、本番と同じになる。よく見たら、今日はテノールは全員出席で、空いた席は最前列のM先生用の席だけだった。座席表にI先生の名前がない。どうした?

まずはY先生の指導で発声。そして定刻に飯森先生登場。早速Freude!から注意される。本来頭のFrは拍の前に出なければいけないのだが、それがどうしても遅れる。そして二重母音。二重母音は日本語にはないので(日本語にあるのは連母音)、日本人には苦手な発音だ。Deinはダーアインの、Weltはヴェーエルトのつもりでなど、先へ行っても続く。特に注意が多かったのが、「歓喜の歌」の後、Seid um-schlungenのところである(595小節)ここは男声だけなので、しっかり歌わなければいけないところだ。やはりschlungen。本来はschlu-ngenなのだが、uでしっかり終わらないと(口を次のnの形にしただけで)schlun-genと聞こえてしまうようだ。ここは自宅で練習あるのみ。現在のスタッカーティシモ記号のところ、音は前後とつながらないように切るのだが、しかしたっぷりと、と難しい注文も付く。そしてどこに向かって歌うか、特に天だの父(神)だのという単語は、遠くを意識しないといけない。

練習番号S(Deine Zauber,deine Zauber)は快速で進むが、途中でAlle Menschenを3回言った後poco adagioになって急に遅くなる。 これがなぜかと全員に質問され、今まで神の存在を疑問に思い揺れ動いていたのが、このあたりから存在の確信に変わったと思うので、そのように答えた。先生、小生が電車の中で世間話をした男だと気がついたかどうか。電車の中では帽子にマスク、マフラーにダウンジャケットだったのが、練習会場では全部外したからなあ。これに正解などないのだが、一つの考え方ではあるようだ。

最後まで言ったところで練習時間はあと1時間あったのだが、先生ここで終了宣言。ある程度形になり、もうちょっとやろうとすると1時間では終わらないと見なされたのだろう。早く終わるのは、バスの便が良いので助かる。そこで、飯森先生は素早く消えたので、Y先生にこの前から疑問の思っていた、和音変化で神の存在の疑問と確信が行ったり来たりしているところを質問する。ここは8日に持ち越しになった。ドミナント、サブドミナントということかもしれない。

次はいよいよ、怒濤の3日間だ。小生は、体力温存である。

2023年12月7日(木)

本番用の準備

第九の楽譜で、今年はベーレンライター版を使っているが、カワイの楽譜には歌詞の日本語訳も載っている。この日本語歌詞を見ながら、頭の中では第九の合唱部分を再生したりしている。確信する前と後とでは、歌い方が変わるか?当然変わるわけだが、当方にそれを表現する能力があるかというと、これはまた別問題。しかし意識するかどうかは違うので、学生時代にブル先生は盛んに「ヘルツ、ヘルツ」と言っていた。後半2回目のDeine Zauberあたりからは顔はもっと喜びにあふれていた方が良いだろう。

さて、自宅で練習しているとき、前半の山場のvor Gott!のFの音がちょっと低いことに気がついた。ここのvor Gottの繰り返しは、最初はFis、次にEが2回来て最後の決めるところはFなのだが、FisはDの和音の第3音で、純正律からは音は少し低めに取った方が良く、次のEはAの和音の第5音だからほんのちょっと高め、そして最後のFは根音だからしっかりした音程が必要である。Fisが低めだから(と言うより、下がっても問題ないから)、ついついFも低めになっているのかもしれない。ここは気をつけておこう。

なんだかんだであと3日、本番に向けて白ワイシャツチェックも問題なく、今度は靴磨きだ。2時間あれば風邪は引くので、体調管理には気をつける。

2023年12月8日(金)

怒濤の3日間開始

前回の練習時に本番の舞台の配置表が配られ、それに全員の名前が載っているので、去年オンステした方が今年どうしたかを確認してみる。今年出ない人が結構いるな。さらに去年のオーディションで落ちて今年再挑戦した人もわかる。えっ、たった二人?そしてもう一人の方は運営側に名を連ねているので、純粋に再挑戦したのは小生一人?皆さん、リターンマッチはやらんのかい。

さて、いよいよ怒濤の3日間が始まった。仕事の現役の方や、毎日練習している学生団体から見れば、たった3日の連続がどうした、ということだろうが、日頃ぐーたらした生活を送っていると、3日の連続は疲れる。毎年、と言っても3年間のブランクがあったが、秋口は「今年はこういう歌い方をしよう」と思っているのだが、直前になると、ともかく当日オンステすること、が最大の重点テーマになってくる。まして今年は、めまいがまだ治りきっていない。どうやってめまいをなだめるか、だ。

練習会場前で、Sさんから長老Siさんの近況を聞く。腰を痛めて長時間立つことがつらくなり、合唱団への応募を断念したそうだ。本番の日は聞きに来るとのこと。腰以外はお元気で良かった。

今日はいつものホールで発声だけやり、大ホールへ移動。自分の席と言うか立ち位置を確認する。舞台上にはすでにひな壇ができているが、今年のひな壇は高い。一段ずつの高さが高く、これは2017年と同じだ。2018年から一段が低くなったのだが、その前の仕様に戻したようだ。場所もファゴット3番(コントラファゴット)の後あたりという、2017年と同じあたりである。ただ今回後から2列目になったので、かなり高い。後はもう1段あり壁に接しているので絶壁の恐怖は無いのだが、指揮者を見下ろすような位置である。この位置だと、顔は客席に向け横目の下目で指揮者を見た方が良いのだが、そうするとめまいが起こる。カミさんは危険だから席を変えてもらえと言うのだが、まあなんとかなるだろう。明日のオケ合わせ次第だ。

もう一つが席に着くときで、入場して腰を下ろすときに、場所の確認をするため頭を下げるとめまいが起こる危険がある。これは見ないでカンでやるしか無い。後は立ち上がるときの立ちくらみだが、これは目立たない程度にゆっくり立ち上がる。これも明日入場の練習をするので、その時確認である。

今日の練習は会場での全体のバランスを見るのも目的の一つなのだが、女声の方はマスクをしたままの方が多い。この舞台に上がったら、本番に合わせマスクは外すべきだと思う。明日のオケ合わせは、マスクを外して歌わないとバランスがわからないと思うが、強くは言えないのだろうか。飯森先生も苦労する。今日も早めに終わった。

2023年12月9日(土)

オケ合わせ

昨日の会場練習の時に、自分の席はめまいが起こる危険性があると思ったので、今日の練習前にマネージャーさんにもう少し前にできないか聞いてみた。すると、一人分なら前に出られそう、つまり小生の前の人と場所交代可能、と言うことだった。そして出席確認時に前の人に話し、小生と場所交代になった。Seさん、ご迷惑をおかけします。

時間前に見かけないピアニストの方が現れ、事務局から「人がいてもかまわず練習して良いですよ」と言われ、時間前に第九のピアノ伴奏部分をさらい始める。この方はなんと、一昨日の晩に急遽お願いされたらしい。本来はTさんのはずだったのだが、何かの都合で来られなくなったのだろう。幸い今日はオケ合わせなので、発声練習と軽く確認するくらいしかピアノが必要ではないので、その分は良かっただろう。大変な役目、ご苦労様です。

軽く発声と所々の確認を済ませ、並ぶ練習。今回はかなり後での入場になるので、舞台袖待機の場所確認も行う。そして1回入場の練習。統制の取れないこと幼稚園以下の団体なので、事務局も大変だ(笑)。合唱団全員に感謝状が配られる。

代わってもらった席に着く。立ち上がると、たった1段でここまで違うかと思うくらいに楽だ。楽というより、目線が自然だ。これならめまいは起こるまい。

ソリストも入場し、マエストロも登場してオケ合わせ開始。ソリストが皆若い。リハは第4楽章冒頭から。このひな壇というのはオケを聴くには最高の場所なのだ。コントラバスのピッチカートがよく響く。あれ、管の主席はかなり代役のようだ。明日プログラムはもらえるはずなので、確認してみよう。

飯森マエストロは止めずに最後まで行くつもりだったようだが、途中で女声が出損なって、止まってしまった。ピアノ伴奏とオケとでは、タイミングを取る目標が違うことがある。その確認のためのオケ合わせでもある。最後まで行って、今度はマエストロが気になったところを確認。「オーボエ、もうちょっとください。特に2番」。マエストロは耳が良い。あれだけなっている中で、管楽器の音を第1第2と聞き分けているのだ。

小生の方は、うまい方と前後を変わってもらったため、自分のパートの音が後からよく響く。今年の練習で初めて、第2テノールを聞いた。今までは全く聞こえなかったのだ。vor Gott!はスパッと切れるので、会場からの帰りが良い。これは明日が楽しみである。

いよいよ明日が、4年ぶりの本番だ。

2023年12月10日(日)=前半

ゲネプロ

いよいよ本番の日である。午前中にゲネプロがあるので、9時前に家を出る。靴は4年ぶりの革靴、いつもの装具が使えないので、痛み止めを塗っておいた。一旦岡山駅前まで出て、そこで昼食を買い込む。こういう時だから、いつもの7-11のサンドイッチとおにぎり、お茶はホットにした。最近のペットボトルは太くなり、リュックのサイドポケットに入らない。

会場到着は、テノールでは一番乗りのようだ。慣れない3日連続なので身体は疲れているが、気温が高いので、呼吸器系に異常は無い。この異常気象、寒がりの小生には非常にありがたい。テノールの楽屋は場所が足りないのか、練習会場を一部仕切ったところである。集合時は、楽で良い。練習会場ではM先生が自分用の発声練習、と言うか、ウォーミングアップ。M先生が栄養ドリンクを飲んでいたので「お疲れですか?」と声をかけたところ、「いやあ、本番続きで疲れています」とのこと。M先生が合唱に参加されるのはこの岡山フィルの第九だけで、他は皆ソリストとしての参加だそうだ。他にも、12月はいろんな出演機会も多いのだろう。

定刻10:30になり、Y先生の指揮で発声と、ヤバそうなところを軽くおさらい。ここでM先生から「ピアノは弱く歌うのでは無く、エネルギーは高く保ったまま息を混ぜるのだ」というイタリア仕込みのアドバイス。これでアルトの問題のところが格段に良くなった。今回は、皆勤賞は無し。去年もなかったそうだから、昨日もらった感謝状に変わったようだ。

舞台ではゲネプロが始まっているが、今回は合唱団は事前に着席しておくのではなく、3楽章が終わってから入る。これは飯森先生の、第九の3楽章までと4楽章は全くの別物だ、という解釈による。3楽章までで一つの完成した交響曲なので、合唱団などいては邪魔というか、いてほしくない、ということだ。そこで我々も、3楽章が終わるタイミングを見計らって舞台袖に移動する。楽屋口から舞台袖に上がる階段が長く、これを大変に思うようになったら第九も終わりだな、とふと思う。舞台袖で第3楽章のゲネプロが聞こえるが、飯森先生、かなり頻繁に止めて指示を出している。まあ、リハが2日間しかないからなあ。

3楽章が終わり、打楽器奏者が入場したところで、合唱団も入場する。着席は位置に着いた人から順次。合唱団が全員入場したところでゲネプロ再開、4楽章である。飯森先生、ここでも良く止める。「コントラバス、Fisをもう少したっぷり」。ちなみに、飯森先生は暗譜である。「あ、やりすぎた。もう少し押さえて」「ブラボー」。飯森先生、指示をしたところがきちんとできると、声に出すかサムアップで褒める。褒めてやらねば人は動かじ。

ソリストが入場してくるのは練習番号B、コントラバスで提起された「歓喜の歌」のメロディーを、フルオーケストラで演奏するようになった部分だ。そこで合唱団は起立、ただこれも一斉ではなく、バラバラに、自分の意思で立つようにという指示。小生にとっては、立ちくらみを起こさないようにゆっくり立てるので、ありがたい。飯森先生、元々なのか今回だけなのか、一斉に何かするということを徹底的に排除している。この話を帰宅後カミさんにしたら、カミさん、我が意を得たり、と喜んでいた。

いよいよバスのソロ、ここでも先生「岡フィルのこんな演奏じゃダメだ、という位に否定して」とnichtの指示。コンマスの藤原浜雄さんが笑っていた。隣のフォアシュピーラは、福田廉之介君ではないか。日本にいるから、混ぜてもらったんだ。小生は、体調が今ひとつである。疲れが残っているところに長時間立っていたので、耳管開放症まで起こった。耳管開放症が起こると普通は歌えなくなるのだが、第九の場合は喉で覚えているところが多く、かまわず歌える。

少し遅れ気味にゲネプロが終わったが、本番の移動開始予定は14:35頃なので、時間はたっぷりある。イベントホールの一角を仕切ったテノールの控え室に戻り、サンドイッチとおにぎり1個、小生にとっての定番である。スリッパを持ってくると書いておきながら忘れたので、楽譜に挟み込んでおいたA4の紙を敷いて、靴を脱ぐ。食後目薬を差そうとしたら、世界が回った。今朝は上を向いてもめまいが起きなかったので、治ったと思っていたら今頃出てきた。そこで追加の対策として下を向き、強制的にめまいを起こす。こうやって起こしておけば、少なくとも本番が終わるまではめまいは起きないはずである。

食後黒服に着替える。皆さん、蝶ネクタイに苦労している。と第三者的な見方をしていたら、小生も蝶ネクタイのフックがなかなか留まらず、やっと留まった。出来たところで、ドクターと記念写真を撮る。席を替わってもらったため、舞台上ではドクターの隣になった。Si大兄とドクターと3人で記念写真を撮ったのが2017年、6年も前になる。ドアの外では、入場が始まった。

2023年12月10日(日)=後半

いよいよ本番

定刻より少し遅れて集合。今年は冷えないし、出番が短いのでトイレの心配をしなくて済むが、一応行っておく。舞台袖に移動、例年ではここがものすごく寒いのだが、今年は楽だ。3楽章が終わって扉が開き、入場。昼食時に後の人から、「南海さんの立ち位置は、もうちょっと右に寄った方が直線になる」と指摘を受けたので、そのあたりも考慮して座る位置を決める。

4楽章開始。3楽章が聞けなかったのが残念だが、4楽章のコントラバスは良い響きをしている。木管や金管を見渡したいが、舞台上で頭を動かすとすごく目立つので、我慢する。ソリスト入場、小生はドクターより少し遅れて立つ。あっという間にFreude!が来る。心の準備が追いついていない。舞台袖で3楽章を聞いているときに、舞台の上にいる気持ちにならなければいけなかった。次のDeine Zauberから心も追いついた。ここはいつもはサボりを決め込む場所なのだが、最後のWo dein sanfter Flu¨gel weilt.のテノールは結構目立つので、しっかり歌う。前半の山場、vor Gott.は、ゲネプロの感じからフェルマータは長く引っ張ると思い、vorの後にカンニングブレス。やっぱり長いがクレッシェンド。指揮に合わせてottで切る。頭が動いてしまった。あまり良い切り方ではなかった。

男声合唱のマーチは、練習時にセカンドテノールの人数が少なく、「音量がちょっと足りないけど、まあ良いか」と言われたところだ。本番でも、セカンドテノールは7人しかいない。それでも、声はよく出ていた。全体がどうかは、DVDを聞いてのお楽しみ、と言うところだ。

「歓喜の歌」は繰り返しのDeine Zauberまでは省エネモード、エネルギーを次の男声のみのSeid umschlungenまで取っておく。そしてバストロのGを聞いてエンジン全開。スタッカートはしっかり切る。VaterのFまでエネルギーを保つ。うまく響いた。その次が、小生が和音の変化の意味がわからないと以前書いたところだ。やはりⅠの和音=安定、Ⅴの和音=ドミナント=不安定、Ⅳの和音=サブドミナント=中間、と言うことだ。休憩時間にわざわざ訪ねてこられたY先生、ありがとうございます。

ドッペルフーガへ。ソプラノは元々声がよく出ているが、アルトも本番になったらよく出ているな。テノールの出だしは高いAで、去年はテノールの声は全く聞こえずトロンボーンの音しか聞こえなかったところだ。隣のドクターの声がよく響く。小生も、ゲネプロの時より声がよく出る。

ソロの4重唱にかぶって出てくるDeine Zauberは、どこをきっかけにするか(ソリストの誰をきっかけにするか)毎回迷うところだが、飯森先生は4拍前から4,3と合図を送ってくれるので、間違いなく出られる。最もここは小さく出てクレッシェンドなので、出遅れても何の問題もないのだが。

ソプラノの森野美咲さんのFlu¨gelweiltがすーっと小さくなり、一瞬の無音。飯森先生、いわゆる章の変わり目で曲をしっかり切って、無音状態を作っている。そのため会場からの返りの音が、何回も聞ける。H-durからD-durに転調し、ヴァイオリンがゆっくりとppでシラ、シラと弾き始める。この先はラストのプレストである。あっ、もう終わりなんだ。もっとここで歌っていたい。こういう気持ちになったのは、初めてかもしれない。会場で聞いていたカミさんも、もっと聞いていたい、と思ったそうだから、(珍しく)舞台と会場が一体になっていた。歌う方は終わりが近づいても気は抜けない。特にWeltの発音には力を入れる。最後のGo¨tter funkenは最後のkenもしっかり発音する。オケの演奏が怒濤のように終わる。終わった。ブラボーの声を久々に舞台で聞いた。

会場からの拍手とカーテンコール。この時いつも思うのだが、カーテンコールで合唱団が紹介されたときに、合唱団員はどうするかだ。小生は姿勢を正すか(座っていて立ち上がった姿勢)揃って頭を下げるかだと思っているが、大多数の方はそのまま拍手を続けている。小生はそこでは拍手をするべきではないと思っているのだが、客席から見ると拍手をしていない小生はすごく目立つそうだ。どうするのか、指示がほしいところだ。

撤収して着替える。ドクターは、「久しぶりにうるっときましたよ」とおっしゃっていた。小生は、めまいも起こらず、耳管開放症も起こらず、無事に歌い切れたのが何よりである。しかし、良い演奏だった。

例年だと懇親会があるのだが、今年はまだコロナ対策で、飲食一切無しの解団式のみ。森野美咲さんがオケ合わせの時からはしゃいでいた。まるで帰省した実家に東京の友達を招いた大学生だ。パーティだったら森野さんに、ルネスホールと高梁の両方に行ったこと、高梁で隣の人(男性)に「森野さん、12月の岡フィルの第九に出ますよ」と言ったらその方「それは、聞きに行かねば」と答えたことなどいろいろ話すことがあったのだが、機会がなかった。その森野さんと、飯森先生のサインをもらい損ねたのが残念である。

ご来場いただいた皆様、ありがとうございました。さて、来年どうするかなあ。

2023年12月23日(土)

第九のブルーレイ

第九のブルーレイ(BD)が送られてきた。以前はDVDだったのだが、途中でBDの方が音が良いことに気がつき、それからはBDを注文している。

今回のものは、お客さんの入場から始まり、飯森先生のトーク、そして演奏へと続く。カメラワークが、以前は固定カメラでせいぜい2台の切替だったのだが、今回のものはソロがあればちゃんとそこにズームする。スコアを見ながらカメラを切り替えているNHKとまでは行かないが、ちゃんとソロがアップになるので立派なものである。そして音が良い!

その状態で肝心のオーケストラの演奏はと言うと、これがなかなか良い。トランペットとティンパニは今日はいつもの首席奏者ではなく代役だが、なかなか良い。トランペットは岡フィルのベテラン横田健德さん、ティンパニは広響の照沼滋さんだ。

そして3楽章が終わり、合唱団が入場。流れは自然である。小生もその流れの中に溶け込んでいる。きょろきょろしないように気をつけたから(笑)。4楽章開始、コントラバスは良い響きだ。「歓喜の歌」のテーマを全体合奏する段になってソリストが入場、そこで合唱団は起立だが、一斉でなく三々五々というのもわざとらしくなく、自然である。大西凌さんのバスソロ、後で聞いていたより、BDの方が声がよく出ている。合唱は、男声が女声に負けている。練習の時は人数の多いはずの女声の声量が今ひとつで男声の方が圧倒していたのに、本番になったらまるで違う。メゾの金子美香さんが解団式の時に「ゲネプロとはまるで別物」と言っていたが、本番になったらすごい。指揮者泣かせだなあ。まあ飯森先生はこのくらい心得ているだろうが。

男声、特にテノールは声がよく出ていて、ドッペルフーガではちゃんとAが聞こえる。全く聞こえなかった去年とは比べものにならない。だけどもうちょいボリューム、具体的には頭数があと5人くらいはほしかった。小生はと言うと、歌う時に結構動いている人が多いのに、全く動いていない。時々アップになるので、わかる。目立つわけではないので、その気で見ていないと気がつかないが。ブレスや歌の時に肩を動かさないという基本を守っていることもあるが、全体のペース配分を考えて、歌に没頭していないからだろう。めまいがまだ治っていないときだったので、身体のバランスを取る方に注力していたこともある。第三者的に聞いてみると、なかなか良い演奏なんではないだろうか。

このBD、終演後の解団式まで全部入っている。そのため、森野美咲さんのはしゃぎっぷりも、テノールの中島康博さんの爆弾発言も、皆入っている。これはまた面白い記録になった。